È stato scritto che Anis Amri si sarebbe radicalizzato nella sua fede nelle carceri italiane. Questi alcuni titoli: “Amri radicalizzato in carcere in Italia”. “«Amri pericoloso e radicalizzato», l’Italia lo aveva segnalato alla polizia europea. Il tunisino ricercato per la strage di Berlino in prigione in Sicilia minacciò un detenuto cristiano: «Ti taglio la testa». Ecco il titolo di Repubblica “Si distinse anche per «comportamenti violenti» che il Dap denunciò all’antiterrorismo”.

Del carcere si parla sempre poco, troppo poco. Raramente è oggetto dell’attenzione politica, sporadicamente assurge agli onori della cronaca, eccezionalmente merita le riflessioni dell’accademia. Il carcere è un’istituzione oscura per il senso comune: lo si racconta come il luogo di vitto e alloggio gratuiti, lo si vorrebbe terrifico e doloroso, vendicativo, “senza chiave”; semplicemente se ne ignorano spazi, dinamiche e meccanismi. È il luogo dell’altro da sé e lo è per tutti coloro che con il carcere non hanno avuto a che fare e che vogliono continuare a pensarlo destinato a chi non potranno mai essere.

Vediamo qualche dato per cercare di capire se la questione “radicalizzazione in carcere” sia anzitutto una questione, al di là del caso singolo.

La durezza quotidiana delle carceri: oltre i luoghi comuni televisivi

La realtà è molto lontana dalla fantasia e ci parla di luoghi sovraffollati, depauperati delle risorse che sono appena sufficienti ad andare avanti per inerzia nel solco della tradizione che lo vuole al limite tra il castigo, l’espiazione e il disciplinamento. La Costituzione lo vorrebbe preposto alla rieducazione di chi vi è ristretto, la storia dell’istituzione ci racconta, nella Repubblica, di un’inerzia legislativa durata ventisette anni. Tanti ce ne sono voluti al Parlamento per approvare la prima legge ordinaria [comunque la prima legge ordinaria in assoluto dall’Unità d’Italia] in materia penitenziaria (L. 354 del 1975). Un paio di anni di emergenze sono stati sufficienti a ridurne considerevolmente il portato, già, nel complesso, assai modesto.

Sembra che il nostro Paese rifugga una riflessione pacifica e seria sul tema penale (non solo penitenziario) preferendo allo sforzo dialettico il rifugio nel già noto. L’emergenza ha finito così per informare e strutturare la maggior parte degli interventi legislativi o regolamentari in materia criminale.

È la parola chiave – emergenza – che permette anche un’inversione di tendenza rispetto alla prospettiva con cui si guarda al tema carcere: il governo, attraverso la diffusione mediatica della paura, produce quello che viene definito “populismo penale”, che ritrova nel carcere lo strumento risolutivo, l’uovo di colombo retorico e demagogico, sempre attuale e da rispolverare per ogni tribuna politica o dibattito televisivo. Quel carcere ignorato, sepolto nell’altrove sociale, si conquista alla fine una schizofrenica ribalta. Ma del gran parlare che se ne fa nella contingenza degli avvenimenti è il pressappochismo a farla da padrone. Se ne parla a sproposito, per luoghi comuni, frasi fatte, sentito dire; insomma il giornalismo presta il fianco alla politica demagogica, non c’è approfondimento né si prendono in considerazione dati e studi sul tema. Eppure in Italia per fortuna c’è chi porta avanti un lavoro faticoso e costante di monitoraggio delle pratiche, che si fa controllo del rispetto delle garanzie di diritto in quei luoghi per definizione opachi come le prigioni. E allora cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulle tante cose dette in questi giorni intorno ai temi: carcere, stranieri in carcere, radicalizzazione in carcere, facendo tesoro dei dati raccolti ed elaborati da chi di prigioni ne parla quotidianamente, nonché degli studi prodotti in questi ultimi anni [1].

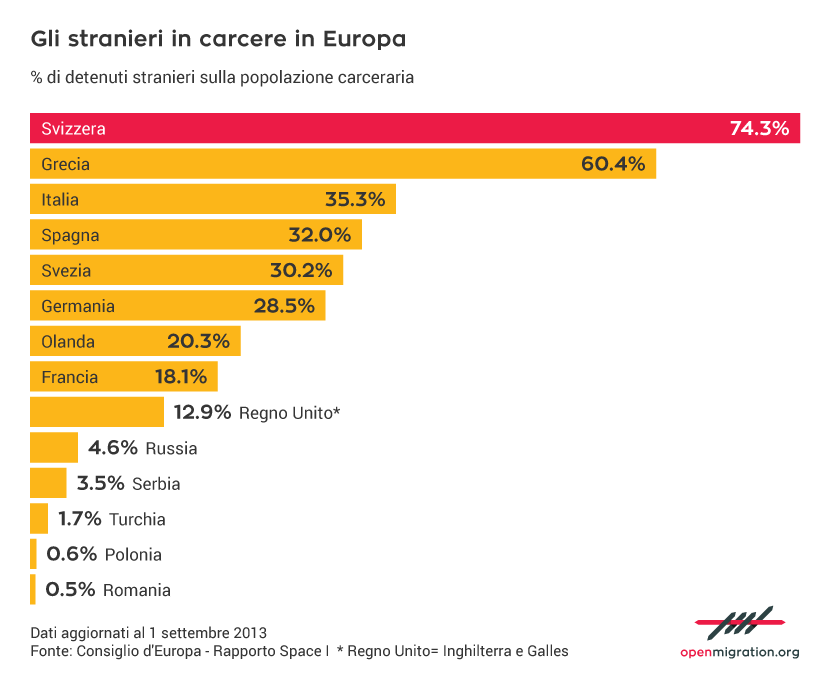

Il volume di Patrizio Gonnella, Detenuti stranieri in Italia. Norme, numeri e diritti, 2015, Editoriale Scientifica, è un prezioso strumento per approfondire, come da titolo, il tema della presenza di cittadini non italiani reclusi nelle carceri del nostro Paese. I detenuti extracomunitari reclusi nelle carceri europee non arrivano al 15% sul totale. È un dato che fa riflettere e, come fa notare Gonnella, rappresenta la sovraesposizione mediatica e politica di cui sono vittime le comunità straniere dipinte come fucina inesauribile di criminali. Per di più tra gli stranieri detenuti sono bassissimi i numeri che riguardano condanne per delitti contro la persona o per l’adesione a organizzazioni criminali mafiose o terroristiche.

La popolazione detenuta, si legge nel XII Rapporto 2016 Galere d’Italia realizzato dall’Associazione Antigone, alla data del 31 marzo 2016 era composta da 53.495. L’Italia ha un tasso percentuale di stranieri in carcere che si aggira attorno al 33%, la media Europea si attesta attorno al 21%.

“Complessivamente gli stranieri detenuti hanno commesso 8.192 i reati contro il patrimonio, 6.599 contro la persona, 6.266 in violazione legge droga, 1.372 in violazione legge stranieri, 95 delitti di mafia”, si legge nel rapporto. Tenere nella dovuta considerazione questi dati è un dovere per chi voglia costruire un discorso articolato sul tema stranieri in carcere. Si può notare come gli stranieri siano reclusi in carcere per delitti con bassa offensività penale; se il reato è più grave e quindi più alta è la pena i dati ci dicono che la percentuale più alta di condannati ha cittadinanza italiana (solo il 5,5% dei condannati all’ergastolo è straniera); solo il 17,3% degli stranieri riesce ad usufruire delle misure alternative al carcere anche a fronte di condanne meno severe degli italiani; ben il 34% dei detenuti stranieri è in attesa di giudizio di primo grado o comunque non è condannato in via definitiva.

Sappiamo poi che sarebbero 19 i detenuti di religione islamica “già radicalizzati” ristretti nelle carceri in Italia. Lo scrive il DAP in un documento e lo ribadisce il dott. Santi Consolo, Capo dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), durante il convegno “Diritti religiosi in carcere. Una risposta razionale alla radicalizzazione”. Si tratta di detenuti già radicalizzati ospitati nel circuito di Alta Sicurezza (AS2) destinato ai condannati per terrorismo, nazionale o internazionale. Sempre dal XII Rapporto di Antigone sappiamo che nel circuito detentivo c.d. Alta Sicurezza vi sono circa 9.000 ristretti, di cui 721 sottoposti al regime speciale del 41 bis; ovviamente, ancorché ovvio preme dirlo in questa sede per evitare confusione, non tutti i ristretti nel circuito di Alta Sicurezza sono condannati per reati di terrorismo.

Tornando ai detenuti di confessione islamica, è sempre il DAP a riferirlo, sarebbero circa 200 i detenuti “attenzionati”. Il Dott. Consolo ha tenuto a precisare, nel convegno di febbraio, che, non potendosi escludere che anche nelle sezioni comuni possano prendere avvio “processi di radicalizzazione” – anche vista la pressoché totale assenza di mediatori culturali e di ministri di culto – aggiungiamo noi con la promessa di approfondire in seguito – il DAP è impegnato in un “monitoraggio costante” sulle abitudini, la preghiera, il cibo e i colloqui dei ristretti di confessione islamica.

Questo tema è molto delicato perché individuare nella sola adesione alla confessione islamica motivo di sorveglianza speciale in carcere configura una severa lesione dei diritti di libertà di cui i diritti religiosi sono parte integrante. Considerare come un potenziale pericolo un un soggetto in base alle condizioni personali o di status rappresenta un intollerabile scivolamento verso l’arbitrio peraltro in netta controtendenza con l’obiettivo dichiarato dalla lotta al terrorismo: la salvaguardia dello stato di diritto proprio della democrazia.

Le difficoltà dello straniero in carcere e la condizione dei musulmani

Le difficoltà che uno straniero incontra in carcere, per cui si parla di un vero e proprio “supplemento di afflittività della pena”, sono riconducibili principalmente alle barriere linguistica e culturale e all’assenza di legami con il territorio, problema quest’ultimo che ne produce tutta una serie a cascata. Partiamo da qui.

L’impossibilità per un detenuto straniero di poter contare su legami stabili con il mondo del fuori produce tre conseguenze molto pesanti: l’estrema difficoltà nel vedere riconosciuta la possibilità di usufruire delle misure alternative al carcere; la grande frequenza con cui avvengono i trasferimenti da un carcere all’altro proprio in virtù dell’assenza di legami esterni privilegiando comprensibilmente quei detenuti che invece hanno vicina la famiglia. Ma i trasferimenti frequenti compromettono al contempo la creazione di stabili legami all’interno del carcere, rendono più difficile il percorso trattamentale e i contatti con il magistrato di sorveglianza e, di nuovo, rallentano tutte le procedure per l’accesso a qualunque tipo di beneficio; la quasi totale assenza di colloqui e visite dal “fuori” che, a detta degli operatori carcerari, è l’elemento che rende più complessa la “gestione” dei detenuti stranieri.

Le barriere linguistiche e culturali, aggravate dalla scarsa presenza di mediatori culturali in questo figure di importanza centrale, rendono la situazione del detenuto straniero, per lo più di giovane età, ancora più difficile rispetto a un italiano nella stessa condizione. È difficile che senza l’intervento di un mediatore culturale si riesca a garantire un effettivo livello minimo di comprensione e interazione tra il detenuto e l’Amministrazione penitenziaria. Il detenuto deve essere messo nelle condizioni di poter comprendere la sua situazione giuridica, la natura del reato che gli viene imputato, nonché l’intero contesto giuridico e culturale italiano.

“Il carcere rappresenta per i detenuti stranieri e, in particolare per quelli musulmani, un ambiente doppiamente estraneo ed estraniante. Nel carcere i detenuti musulmani sembrano incontrare la replica esasperata della loro condizione di immigrati costretti in uno spazio caratterizzato da regole e logiche estranee alla cultura di provenienza e difficilmente interpretabili dagli operatori penitenziari. La religione si presenta al musulmano come una possibilità di ricostituzione di un’autostima e come accesso ad una ritrovata esperienza d’ordine nell’organizzazione della vita, oltre che, ovviamente, ma anche problematicamente come affermazione identitaria”. Questo è quanto si legge nella relazione (Allegato 7) presentata dal Tavolo 7 degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale.

Per quanto attiene alla professione piena della confessione islamica nelle carceri, individuata nell’allegato come presunto problema di affermazione identitaria, ha giustamente fatto notare Youssef Sbai, Vice Presidente dell’Unione Comunità Islamiche d’Italia (UCOII), Responsabile dei rapporti con l’Amministrazione Penitenziaria, nell’Ambito del Convegno del 15 febbraio 2016, come non esistano studi in grado di stabilire un nesso tra permanenza in carcere e c.d. radicalizzazione, che altro non sarebbe che l’adesione a gruppi terroristici c.d. di matrice islamica. Inoltre, pur esistendo dei casi in cui questo processo si è inverato, alcuni casi non possono rendere la radicalizzazione un fenomeno. E lo stesso vale per il caso che qui si tratta.

È importante considerare questa circostanza affinché non si sacrifichi sull’altare dell’emergenzialismo il processo decennale che sta portando, con fatica, a un sempre maggiore riconoscimento dei diritti religiosi in carcere nel segno non già del disciplinamento, ma del pluralismo religioso e della laicità dello Stato. Ma c’è ancora tanta strada da fare.

Sebbene l’UCOII abbia firmato un protocollo con il DAP per l’ingresso negli istituti di pena dei ministri di culto dell’islam [2], sono ancora troppo pochi quelli che riescono ad accedere nell’ordine di meno di venti su tutto il territorio nazionale, rendendo ancora più diseguale l’esecuzione penale che varia da istituto a istituto. Sono poi 39 i mediatori culturali e 28 gli assistenti volontari che entrano in carcere per occuparsi dei detenuti di religione islamica.

Dunque, in conclusione, facendo nostre le parole pronunciate nel Convegno del 15 febbraio 2016 da Francesco Sciotto, Pastore Valdese Coordinatore del Gruppo di Lavoro sulle Carceri della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI), “non può essere il carcere il luogo in cui troveranno soluzione le contraddizioni presenti nelle nostre società e latenti nelle nostre norme”; allo stesso modo non possiamo autoassolverci individuando nel carcere il produttore primo di fenomeni di radicalizzazione che producono terrore.

[1] Qui si fa riferimento in modo particolare agli studi realizzati dall’Associazione Antigone. Questa associazione, tra l’altro, ha organizzato il 15 febbraio 2016, presso il Museo Criminologico a Roma, un convegno dal titolo “Diritti religiosi in carcere. Una risposta razionale alla radicalizzazione” (seguendo questo link è possibile vedere in video o semplicemente ascoltare l’intero convegno, mentre qui è possibile leggere la cartella stampa). Dal 1998 l’Osservatorio sulla detenzione dell’associazione Antigone è autorizzato dal Ministero della Giustizia a visitare gli oltre 200 istituti di pena italiani.

I dati raccolti ed elaborati dall’Associazione Antigone sono stati di grande importanza anche nell’ambito dei lavori degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale voluti dal Ministero della Giustizia e recentemente conclusi. Nell’elaborazione di questo articolo si è tenuto conto anche di alcuni lavori, compresa la relazione finale, prodotti nell’ambito degli Stati Generali, il cui Tavolo 7 ha affrontato proprio il problema “Stranieri ed esecuzione penale”. Qui un documento che affronta le “Criticità quotidiane – Idee e proposte” sul tema; mentre qui è possibile leggere un allegato prodotto dal tavolo di approfondimento su “Islam e carcere”; infine qui è consultabile la relazione finale del Tavolo 7.

[2] La parola Imam sarebbe impropria se usata in questo contesto: l’Imam è solo colui che guida la preghiera – anche una sola preghiera. Mentre il ministro di culto, così come potremmo immaginare il cappellano cattolico del carcere, è formato per dare assistenza spirituale, morale e religiosa al detenuto.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Sinistra in Europa ed è qui riprodotto per gentile concessione dell’autrice e della redazione.

Foto di copertina: Dave Nakayama (CC BY 2.0).