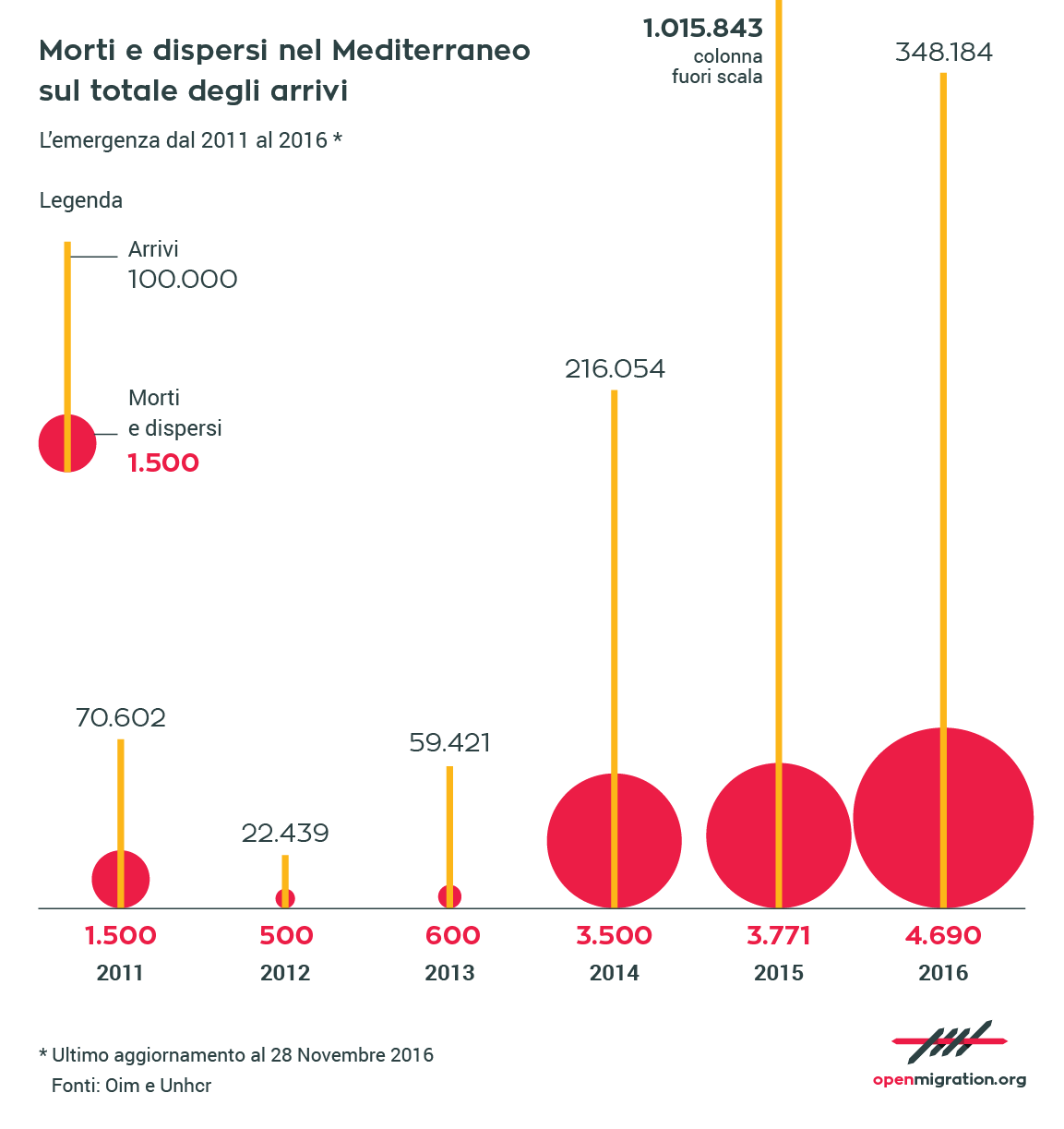

4.733. Non era mai stato così alto il numero di morti e dispersi nel Mediterraneo da quando l’Unhcr ha cominciato a contarli, nel 2008.

Ci sono voluti all’incirca 20 anni prima che le istituzioni – prima nazionali poi europee – cominciassero ad occuparsi anche di chi non arriva in Europa o ci arriva senza vita. E non solo – si fa per dire – perché si tratta di una delle più complicate sfide umanitarie della storia. Le morti del Mediterraneo sono un fatto politico, tra le concause delle crisi dell’Europa, la prova tangibile della distanza dai suoi valori ideali. “Vergogna”, gridava Papa Francesco all’indomani della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Nella medesima occasione, il presidente del Consiglio assicurava “mai più morti”. Pur sapendo che la storia lo avrebbe sconfessato.

Quella tragedia è stata uno spartiacque. La prima missione militare con scopi umanitari nel Mediterraneo, Mare Nostrum, venne lanciata subito dopo. Una risposta emotiva, che, almeno sul piano umanitario, convinse. Non è allora un caso che quest’anno, quando si è sfondato per la prima volta il muro dei 4mila morti in mare, l’Europa abbia trasformato l’agenzia di pattugliamento dei confini europei Frontex nella Guardia Costiera e di Frontiera Europea. Forse anche perché Frontex è ormai alla corda, in termini di credibilità.

Chiamare le missioni con nomi diversi è un espediente utilizzato anche in altre occasioni. Un esempio è l’operazione Eunavfor Med, dispositivo delle marine militari europee di pattuglia in prossimità delle 12 miglia delle acque nazionali libiche, che ha mutato il suo nome in Sophia quando WikiLeaks ha fatto trapelare i contenuti di comunicazioni riservate in cui alti ufficiali parlavano di sparare contro i barconi per fermare i trafficanti. Lo “smantellamento dei network criminali” è infatti l’obiettivo principale della missione. Ad agosto, questo il bilancio della commissaria europea per la Giustizia, Vera Jourova, a seguito di un report redatto dalla britannica Camera dei Lord che ha definito “fallimentare” Sophia: l’operazione nei suoi primi 11 mesi ha prodotto l’arresto di 71 sospettati e la distruzione di 148 navi. E i morti? Nessun mandato in merito: vale solo la legge del mare, ma in 11 mesi Eunavfor Med ha salvato 16mila persone, spiega il documento.

Cosa c’è dietro i numeri del 2016

4.733. Un triste paradosso, per come è maturato.

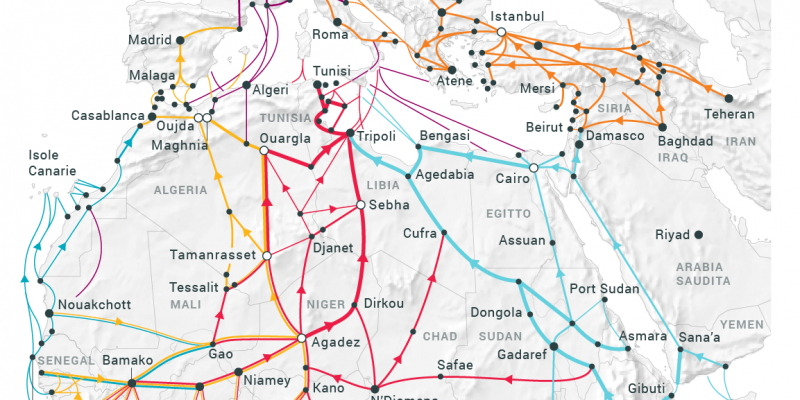

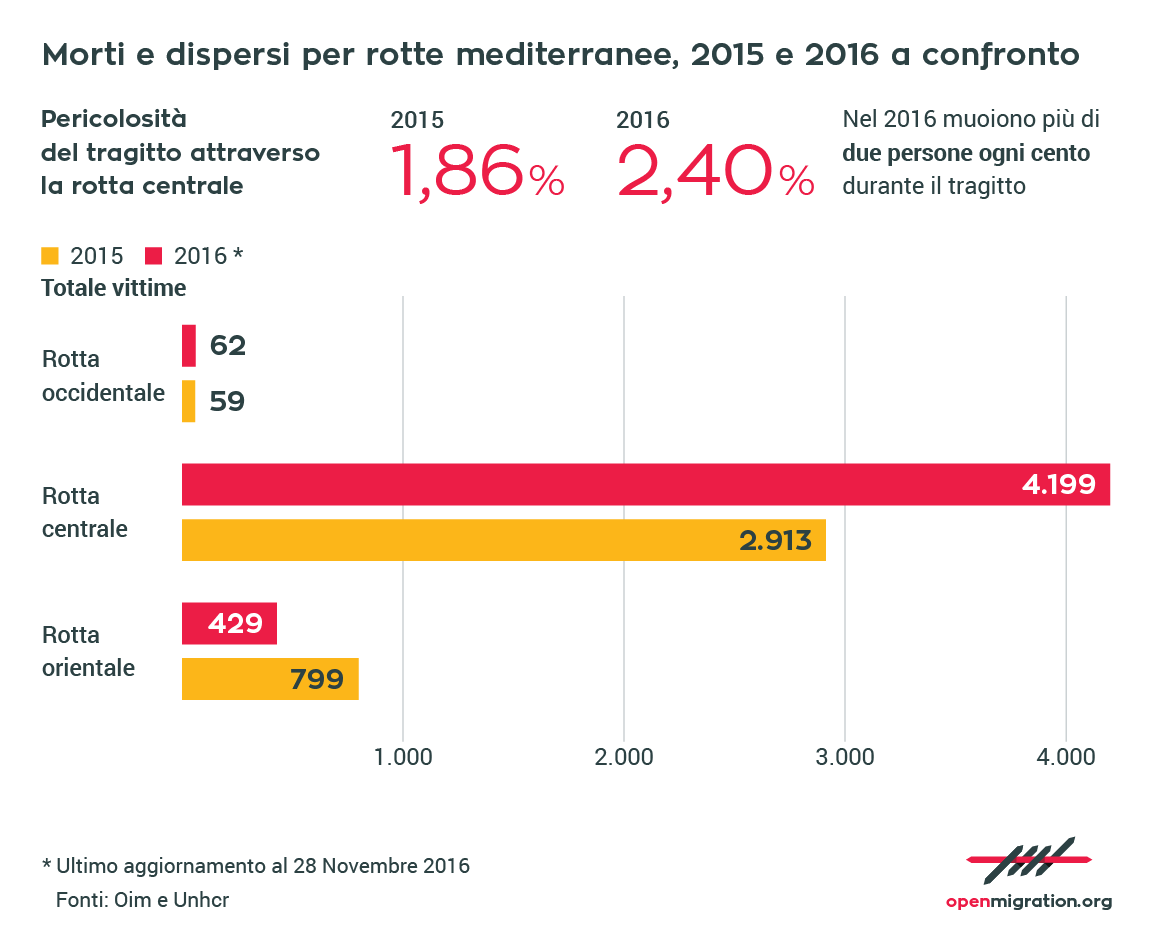

Quello che si sta per concludere non è di certo l’anno in cui ci sono stati più arrivi sulle coste europee. Anzi, gli sbarchi sono diminuiti di un terzo, in virtù soprattutto del controverso accordo Unione Europea – Turchia (almeno finché durerà, stando alle minacce della Turchia), con il quale Bruxelles ha promesso alla Turchia di Recep Tayyip Erdogan 6 miliardi di euro (in due tranche da 3 miliardi) e la cancellazione dei visti per visitare l’Europa in cambio della chiusura della rotta Turchia-Grecia, che lo scorso anno aveva prodotto oltre 800 mila arrivi. Una discutibile “pezza” al problema sbarchi, che però – come come volevasi dimostrare – non offre nulla in termini di riduzioni di morti e dei dispersi. Perché si muore soprattutto a largo della Libia o a largo di Lampedusa, lungo la rotta del Mediterraneo Centrale.

L’Italia per questo sta guidando il sempre più ridotto gruppo di Paesi membri UE che vuole stringere patti bilaterali con la sponda sud del Mediterraneo e fermare i migranti sulle coste extra europee. Ma il Gruppo di Visegrad (Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria), compatto, mina qualunque politica migratoria europea. Al contrasto interno all’UE si aggiunge il vuoto di potere che regna in Libia: come si può trattare con un Paese dove non esiste nemmeno un governo unitario?

Su Marine Traffick e Vessel Finder, siti di monitoraggio delle navi in mare utilizzati anche nel quartier generale di Frontex in Italia, a Pratica di Mare, il Mediterraneo sud è costantemente colorato dai vettori che rappresentano sullo schermo le navi in transito. Tra queste ce ne sono almeno cinque che dal 2015 sono armate da organizzazioni non governative e che pattugliano il mare con lo scopo di salvare vite.

Ma allora perché si continua a morire così tanto? La prima ragione è la difficoltà di comunicazione tra le missioni in mare (ONG, militari, Triton) e chi coordina le operazioni di salvataggio, la Capitaneria di Porto a Roma – anche perché sempre meno migranti partono con in dotazione un telefono satellitare, senza avere alcuna possibilità di mandare segnali di Sos. Coordinare i salvataggi significa anche coordinare le ricerche delle navi in difficoltà, senza però avere nessuna missione europea che sia in mare con questo scopo. Non tutti i natanti che intervengono, poi, sono adatti ad operazioni di salvataggio: soprattutto quando le prime sono navi mercantili, un’operazione che già di suo è molto difficile ha ancora meno possibilità di successo, come insegna il caso del naufragio del 18 aprile 2015.

Poi ci sono le “questioni politiche” legate alle missioni di salvataggio. Per quanto sia obbligo per tutti intervenire quando ci sono vite in pericolo, la realtà è a volte differente, scrive nella prefazione del report Death by Rescue (pubblicato lo scorso 16 aprile) l’europarlamentare Barbara Spinelli. A volte, racconta Spinelli, le imbarcazioni di Frontex ignorano le richieste di aiuto. Un caso rimasto storico, è accaduto nel dicembre 2014: tra l’Agenzia e il Dipartimento dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiera del Viminale si è aperto un conflitto istituzionale con tanto di lettera di richiamo ufficiale perché il Centro operativo di controllo di Roma aveva chiesto con insistenza ad un’imbarcazione della missione europea di recarsi in un luogo dove si trovavano migranti in difficoltà, anche se fuori dalle aree di competenza dell’agenzia europea. Frontex alla fine è intervenuta. “L’agenzia ritiene che una telefonata satellitare non possa considerarsi di per sé un evento di search and rescue – scrive il direttore della divisione operativa dell’epoca, Klaus Rosler, in una lettera di risposta, citata da Spinelli– e raccomanda dunque che siano intraprese azioni per investigare e verificare, e solo in seguito, in caso di difficoltà, attivare un altro assetto marittimo. Frontex, inoltre, non considera necessario e conveniente sotto il profilo dei costi l’utilizzo di pattugliatori (offshore patrol vessel) per queste attività di verifica iniziale al di fuori dell’area».

In più, non esistendo più alcuna missione europea con il mandato di salvare le vite dei migranti, si sono create confusioni su chi debba intervenire e nell’ambito di quale missione. E le navi in mare non sono sufficienti a svolgere tutto il lavoro. Un’operatrice umanitaria che per tutta l’estate è stata a bordo di una delle missioni nel Mediterraneo Centrale spiega che a volte è capitato che alcune navi militari, seppur le più vicine al luogo in cui si trovava un’imbarcazione alla deriva, non intervenissero, rifiutandosi di comunicare alla stessa Capitaneria di porto le loro coordinate. Segreto militare. “Non si può comunque negare il loro importante lavoro”, precisa.

Ci sono poi casi di intervento in ritardo, per uno scarico di responsabilità tra capitanerie di Paesi confinanti. Per uno scaricabarile di responsabilità tra Malta e l’Italia – come dimostrato su l’Espresso da Fabrizio Gatti – si è verificato il naufragio del 3 ottobre 2013, ad esempio (uno dei pochi sui quali è stato possibile condurre un’inchiesta). Amnesty International, nel rapporto Europe’s Sinking Shame ha analizzato i naufragi con il maggior numero di morti del 2015 arrivando alla conclusione che il dispositivo di Triton, con cui la Guardia costiera europea pattuglia i confini, non ha in mare abbastanza navi per intervenire per tempo. Caso del 22 gennaio 2015: un’imbarcazione con 122 persone trascorre otto giorni alla deriva. Possibile che nessuno la incroci? La sua esistenza è segnalata solo a 2,5 miglia dalle coste maltesi. I morti a bordo sono 34, alla fine.

Morti e dispersi nel mediterraneo sul totale degli arrivi: l’emergenza dal 2011 al 2016

Proprio per colmare il vuoto delle istituzioni, le ONG hanno armato le loro imbarcazioni. A parte MOAS, le altre hanno scelto di non utilizzare droni per il monitoraggio delle acque. Il motivo principale è di ordine economico: un drone costa e i suoi benefici non sono così sicuri. In mare aperto, gli equipaggi delle ONG si fidano di più quanto riescono a vedere ad occhio. In più, c’è anche la volontà di non condividere le immagini con le missioni europee, vista l’opposizione nei confronti delle politiche di Bruxelles in materia di immigrazione. Già senza dispositivi tecnologici, infatti “Frontex chiede di condividere le immagini delle operazioni di salvataggio, soprattutto per individuare gli scafisti”, spiega un’operatrice umanitaria che preferisce restare anonima. Le ONG, nella maggioranza dei casi, non vogliono essere complici degli arresti di persone che spesso ritengono estranee al traffico di esseri umani.

Confermano il rapporto a volte conflittuale tra i non governativi e le agenzie di pattugliamento anche diversi ufficiali italiani di stanza a Pratica di Mare, sede della ex Frontex in Italia, che spiegano di avere difficoltà a condurre le loro indagini quando i primi ad arrivare sul posto sono le ong. Un’operatrice (anche lei in forma anonima) ammette che le missioni in mare per le organizzazioni non governative sono “sexy”, come testimonia il numero doppio di imbarcazioni in mare rispetto allo scorso anno. Il salvataggio dei migranti è una nuova frontiera del business della solidarietà: “Ognuno cerca di fare il suo, senza recare danno agli altri”, spiega. Questa la norma, a cui non mancano eccezioni: questa estate qualcuno “in buona fede” e “per arrivare prima” si è spinto in acque territoriali libiche, al di fuori degli accordi esistenti con le altre ONG, che da maggio hanno costituito un coordinamento per disporsi in modo più efficace in mare e monitorare così uno specchio d’acqua maggiore. Gli interventi in acque libiche, però, rischiano, alla lunga, di modificare il flusso delle partenze: nessuno infatti finora si era mai spinto così in là. Come reagiranno i trafficanti? Agirà come “pull factor”? La Guardia costiera libica lascerà fare agli internazionali? Al di là delle reciproche accuse tra parti in causa, il dato certo è che il mandato delle organizzazioni non governative (salvare vite umane) e quello delle agenzie europee (monitoraggio delle frontiere) confliggono e non sempre è possibile tra loro una collaborazione positiva. E a rimetterci sono le attività di soccorso.

L’altra ragione principale per cui si continua a morire nel Mediterraneo ha un nome: Libia. Il Paese è sempre fuori controllo, in particolare nelle città costiere di Zuwara e (soprattutto) Zawiya, dove a dettare leggi sono dei signorotti locali, che fanno profitto con il traffico di esseri umani. Per risparmiare lanciano in mare i dinghy, grossi gommoni di gomma, spesso di fabbricazione cinese, caricati tre volte più del loro limite massimo, con a bordo minimo 120 persone. Fino a due anni fa 120 era il limite massimo per una singola imbarcazione. Si parte con qualunque clima e l’Organizzazione internazionale delle migrazioni denuncia che ormai le milizie libiche sparano sui migranti che si rifiutano di partire.. Difficile che i dinghy si spingano molto oltre le acque territoriali libiche fuori dalle competenze delle missioni europee. Così spesso chi deve intervenire è la Guardia Costiera libica, che, come riportato da Reuters, spara sui gommoni. Nonostante queste palesi violazioni del diritto internazionale, militari dell’Operazione Sophia (in particolare olandesi e italiani) andranno a fare loro dei corsi di formazione nel giro di un mese. I training aiuteranno a salvare le vite di chi si mette in viaggio?

Al netto di questo, però, sarebbe sbagliato pensare che tutto questo sforzo di uomini e mezzi sia vano. Anzi, il tasso di mortalità dei viaggi nel Mediterraneo, dal 2011, si è comunque ridotto. Nel complesso, tra il 2011 e il 2016 i morti in mare sono stati oltre 18.300. Nel 2015, l’1,86% dei migranti non hanno concluso il viaggio dalla Libia all’Italia. Nel 2016 (dati al 28 novembre) la percentuale è cresciuta fino al 2,4%.

L’identificazione

Torniamo a tre anni fa, al 3 ottobre 2013, il punto di snodo di questa storia.

In quella tragedia i morti sono stati 368. L’Italia, in seguito, ha lanciato un’iniziativa che nel suo piccolo è epocale. Grazie alla collaborazione con diverse università italiane, in particolare con il Labanof di Milano guidato dal medico forense Cristina Cattaneo, è cominciato un lavoro di identificazione che passa per i social network, le schede SIM, gli oggetti personali delle persone raccolte in mare, più che per le tracce di DNA. Insieme alle interviste con i sopravvissuti, sono questi gli indizi principali attraverso i quali si cerca di ricostruire un’identità di chi non è arrivato sano e salvo a riva.

Quello del DNA è un esame costoso e che necessita di un parente in linea diretta, molto difficile da trovare (soprattutto nel caso di migranti dal Corno d’Africa). Il Labanof ha prodotto un portfolio di oggettistica ritrovata insieme ai 368 cadaveri del 3 ottobre 2013, i 339 dell’11 ottobre e i 700 circa del 18 aprile 2015. Un portfolio consultabile dai parenti in cerca dei propri familiari che si possono recare (a spese loro) in Italia, a Roma, per poter osservare questi immagini. Sono questi i tre naufragi per i quali è in corso questo speciale accordo Ministero dell’Interno-università, per il riconoscimento dei corpi.

Gli ultimi dati diffusi dal Commissario straordinario, risalenti al 18 ottobre, parlano di 551 vittime a cui è stato possibile dare un nome ed una degna sepoltura. Il costo spetta sempre ai Comuni, finora rimasti soli ad affrontare il “dopo” sbarco.

Come racconta Valentina Zagaria, antropologa che dal 2011 cerca di dare un nome ai migranti su entrambe le sponde del Mediterraneo, all’inizio, in Sicilia, c’era un grande movimento di persone comuni desiderose di occuparsi della sepoltura dei migranti, positivamente sorprese che qualcuno si interessasse a come si erano organizzati per affrontare il problema.

Quel movimento esiste ancora, per quanto ci sia un’attenzione a livello di opinione pubblica ben diversa da cinque anni fa; purtroppo, però, non ci sono fondi per un’iniziativa di questo genere, né a livello italiano, né a livello europeo. Il prefetto Vittorio Piscitelli vorrebbe potersi confrontare con suoi omologhi in Europa. Ma finora l’idea resta sulla carta. L’eurodeputata Milena Santerini ha promesso di proporre a Strasburgo una risoluzione del Consiglio d’Europa per realizzare una banca dati europea dei migranti deceduti e scomparsi, che permetta anche di accedere ai dati del Dna e ad altre informazioni utili per un’indagine post mortem. E chissà, che fra altri cinque anni, dietro questo 4.733 di oggi, non si possano trovare anche dei nomi e delle storie.

L’articolo è stato modificato correggendo il nome di una delle città indicate (Zawira) e il numero di deceduti del naufragio del 22 gennaio scorso (34). Inoltre è stato erroneamente scambiato il link di un articolo di Reuters con uno di The Intercept.