Le temperature globali continuano ad aumentare: gli ultimi quattro anni (2015-2018) sono stati i più caldi da quando esistono registri climatici. Secondo l’IPCC, per evitare impatti catastrofici, è fondamentale contenere l’aumento della temperatura globale a 1,5º C rispetto a livelli preindustriali, tuttavia, allo stato attuale delle cose, senza cambiamenti significativi, il riscaldamento potrebbe raggiungere i 5°C alla fine di questo secolo.

Le emissioni antropogeniche di anidride carbonica (CO2) e altri gas serra sono la causa principale dell’aumento delle temperature globali. Alla fine del 2018, la concentrazione di molecole di CO2 nell’atmosfera era di 410 ppm (parti per milione); secondo il climatologo James Hansen (2008), “se l’umanità vuole conservare un pianeta simile a quello in cui la civiltà si è sviluppata ed adattata alla vita sulla Terra, [la concentrazione di CO2] deve essere contenuta a un massimo di 350 ppm.”

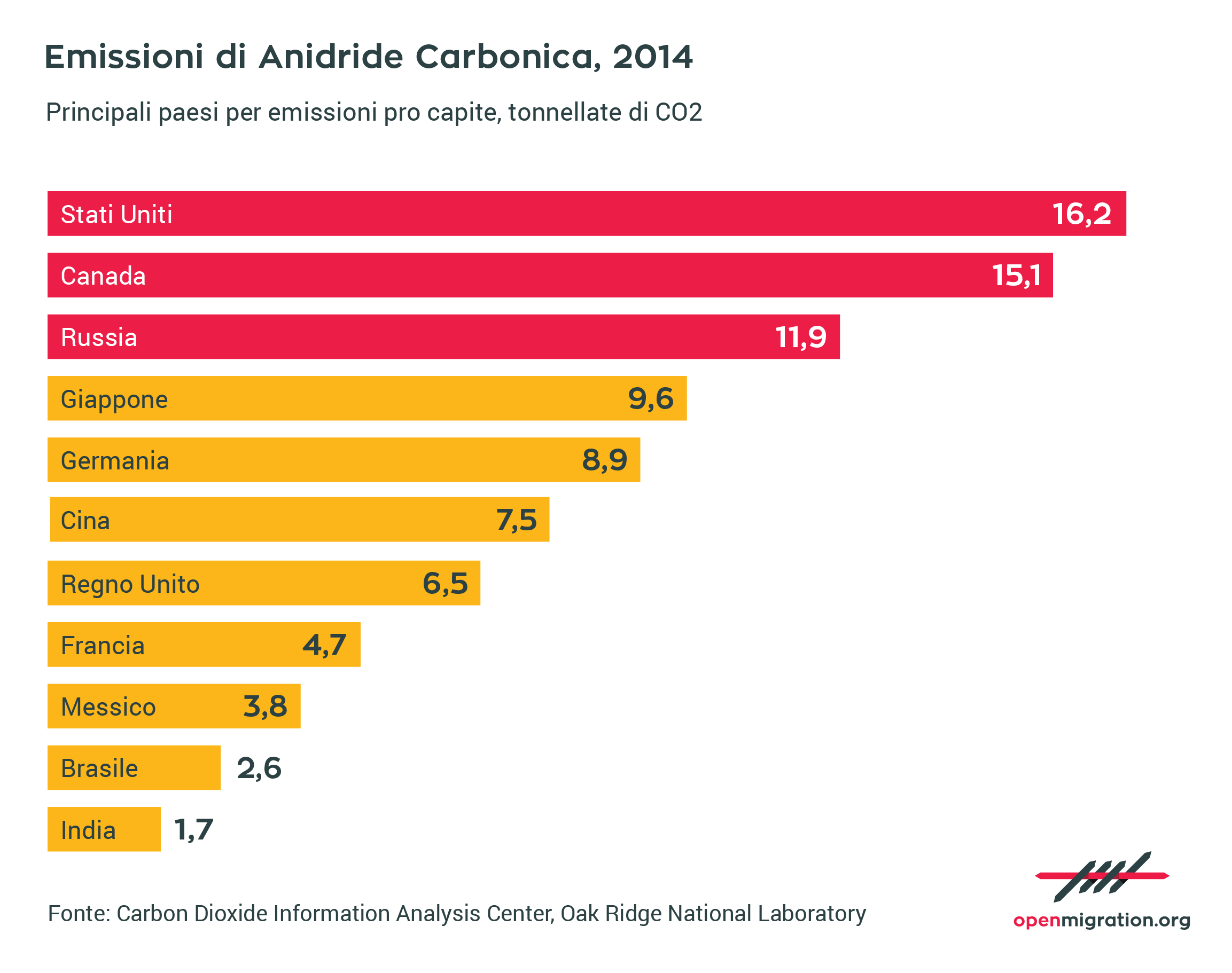

Come si divide la responsabilità per queste emissioni? Un rapporto pubblicato nel 2017 dal Carbon Disclosure Project mostra che 100 aziende pubbliche e private, legate alla produzione di combustibili fossili, sono responsabili per oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra tra il 1988 e il 2015. La responsabilità per le emissioni di gas serra è distribuita in modo diseguale anche tra paesi, con Cina, Stati Uniti e Unione Europea che attualmente causano quasi il 50% delle emissioni globali. Questo sottolinea la responsabilità degli stati, delle grandi imprese e dei loro investitori, complicando la narrativa dominante per cui l’umanità nel suo complesso sarebbe responsabile del problema.

Migrazioni e cambiamenti climatici

Il riscaldamento globale ha impatti negativi significativi, che aumentaranno nei prossimi decenni, come il riscaldamento e l’acidificazione degli oceani, la riduzione del permafrost e dei ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare. A loro volta, questi cambiamenti possono essere correlati con l’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi, come ondate di calore, siccità, inondazioni, cicloni e incendi boschivi. Sono anche associati ad alterazioni dei sistemi idrici e il crescente tasso di estinzioni di specie animali e vegetali.

Secondo gli scienziati dell’IPCC, se le emissioni di gas serra non saranno sostanzialmente ridotte, ci saranno “impatti gravi, diffusi e irreversibili per le persone, le specie e gli ecosistemi”. In questo scenario, i rischi per la salute umana e per gli ecosistemi aumenteranno e la loro distribuzione iniqua sarà accentuata, interessando principalmente le persone e le comunità più svantaggiate e i paesi del Sud del mondo.

Uno degli effetti legati ai cambiamenti climatici è – e sarà ancora di più nei prossimi anni – l’aumento delle migrazioni delle popolazioni più vulnerabili, a causa del loro accesso limitato a risorse come acqua e terra o dei disastri naturali, e il conseguente aumento.

Le migrazioni dovute ai cambiamenti climatici sono già in atto da ormai qualche anno, anche se hanno avuto poco spazio nel dibattito pubblico, strette – o a volte sovrapposte – ad altre migrazioni. Motivo per il quale è anche difficile trovare dati che si riferiscano a quelle transfrontaliere. Quasi tutti i rapporti e i dossier si concentrano infatti sui movimenti all’interno dei singoli paesi. Eppure sicuramente queste migrazioni non potranno che avere un ruolo importante nei prossimi anni, assumendo un ruolo e una dimensione internazionale.

Della loro importanza si sono accorti anche gli Stati che hanno iniziato ad includere nelle politiche sulle migrazioni anche la dimensione climatica e ambientale. La Dichiarazione di New York su rifugiati e migranti, adottata il 19 settembre 2016 durante la 71° sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha formalmente riconosciuto l’impatto dei cambiamenti climatici e ambientali quali fattori significativi nelle migrazioni forzate o volontarie, notando al contempo quanto anche le migrazioni possano influire sull’ambiente. Infatti il concentrarsi di persone in hotspot di in-migration potrà portare ad un consumo eccessivo di risorse e dunque ad una più rapida distruzione dei mezzi di sussistenza.

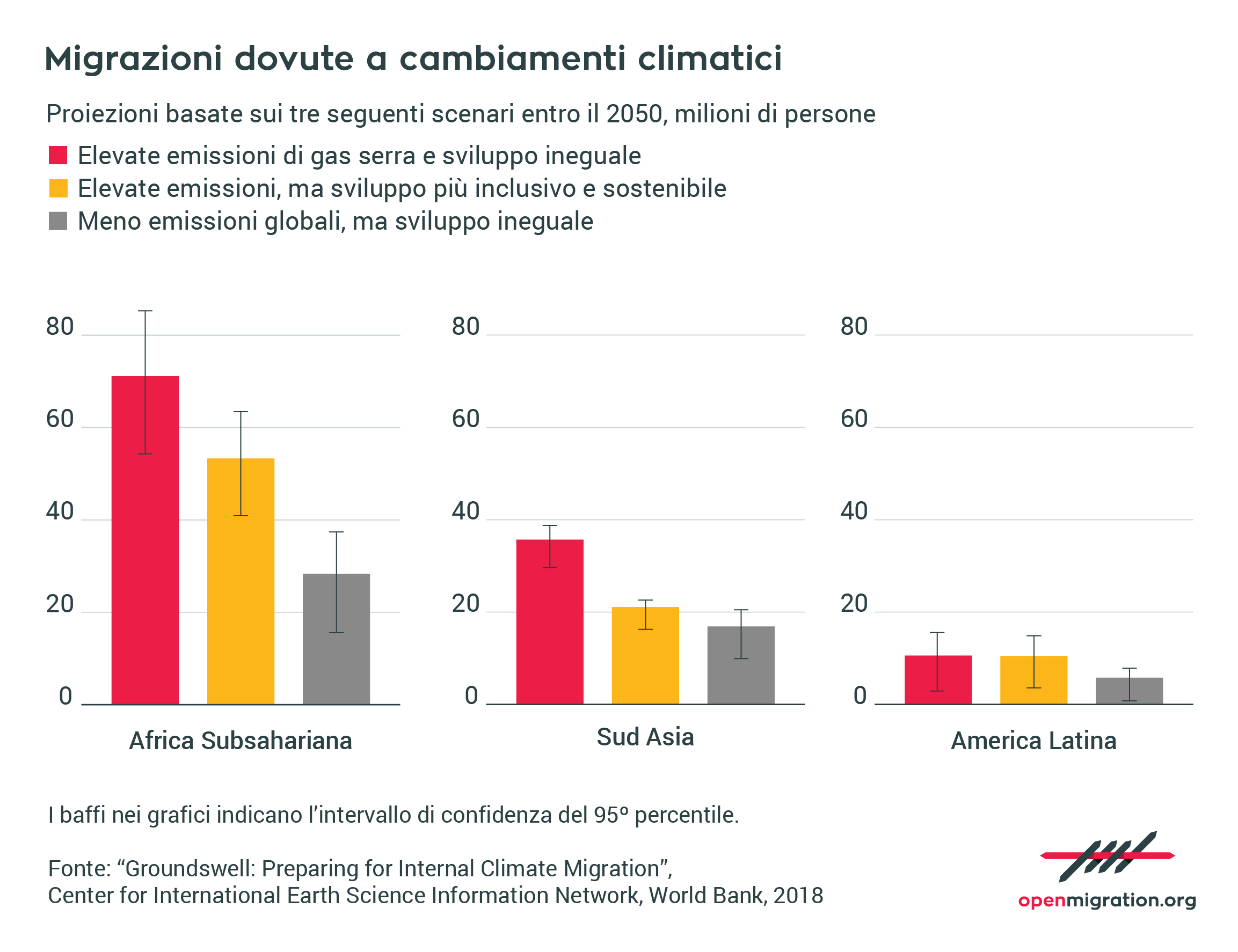

Secondo la Banca Mondiale, entro il 2050, fino a 143 milioni di persone che attualmente vivono nei paesi dell’Africa subsahariana, dell’Asia meridionale e dell’America Latina, potrebbero infatti essere costrette a muoversi all’interno dei propri paesi, fuggendo dalle aree meno vitali con minore disponibilità idrica e produttività delle colture o da zone che saranno colpite dall’innalzamento del livello del mare e dalle mareggiate. In particolare 86 milioni sono quelle che saranno costrette a muoversi nell’Africa subsahariana, 40 milioni in Asia meridionale e 17 milioni in America Latina.

Sempre la Banca Mondiale nel suo rapporto “Groundswell. Preparing for internal climate migration” identifica dei punti focali dai quali le persone fuggiranno per concentrarsi in altre città, un movimento che spesso sarà verso aree urbane e peri-urbane che avranno il problema di gestire flussi, a volte ingenti, di persone in entrata con ricadute su questioni fondamentali quali alloggi e infrastrutture di trasporto, servizi sociali e opportunità di lavoro.

L’urbanizzazione è infatti uno dei fenomeni più di impatto per le migrazioni nelle aree di destinazione. Entro il 2050 si prevede che il 70% della popolazione mondiale vivrà in tale aree. In rapida crescita le città si trovano a dover fronteggiare numerose problemi, come l’elevata disoccupazione e le infrastrutture tese a degrado.

Entro il 2030, secondo il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, circa due miliardi di persone – il 40% percento dei residenti urbani – si ritroveranno a vivere in baraccopoli con un accesso inadeguato all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, una inadeguata gestione dei rifiuti e un accesso limitato a trasporti ed elettricità.

C’è bisogno pertanto di una adeguata pianificazione territoriale integrata che consideri la migrazione climatica affrontando la questione delle aree di destinazione e di origine, puntando ad interventi mirati attraverso misure di protezione sociale e la diversificazione dei mezzi di sostentamento, aiutando in questo modo le persone ad adattarsi sul posto o a muoversi in sicurezza e dignità. Le persone che si trovano in situazioni vulnerabili dovrebbero avere fin da subito la priorità in un lavoro di pianificazione e di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti climatici stessi. Sono queste infatti, le prime, che non riusciranno a sopportare il peso di quanto sta avvenendo al clima.

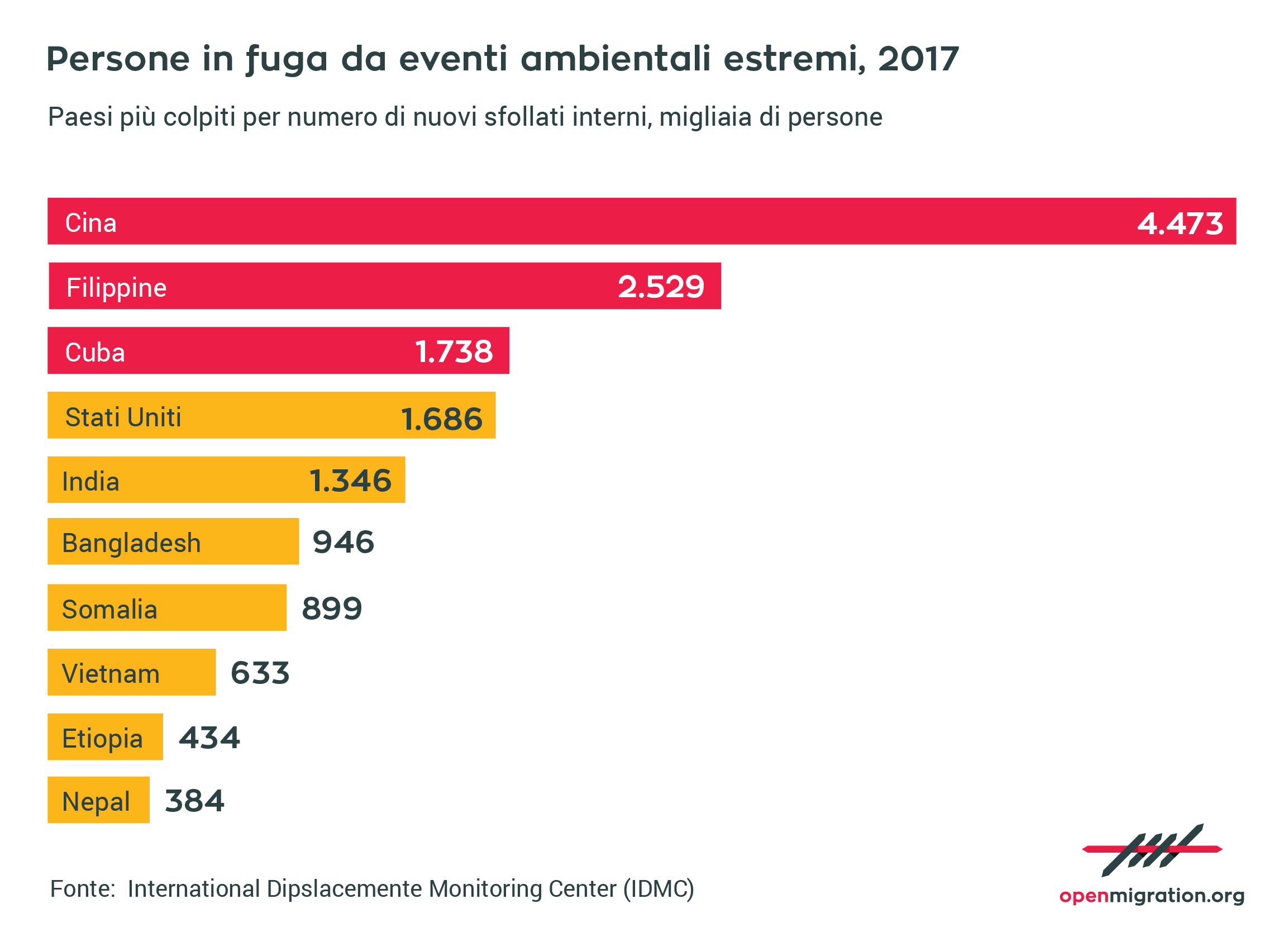

A dimostrare quanto appena detto ci sono i dati dell’Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) che, dal 2008, ovvero da quando vengono monitorati i dati dei migranti ambientali, ha calcolato che a causa di disastri ambientali, in media oltre 25 milioni di persone l’anno sono costrette a lasciare le proprie case. Il rischio per gli esseri umani di essere sfollati a causa di improvvisi disastri naturali è oggi superiore del 60% rispetto a quarant’anni fa. Un numero di molto superiore a quello di coloro che hanno dovuto fuggire da guerre e violenze.

Tra i paesi più colpiti ci sono sicuramente quelli del Sud-Est asiatico con Filippine e Bangaldesh che hanno visto, solo nel 2017, quasi 3.5 milioni di persone abbandonare le proprie case e rifugiarsi in altre aree del paese (o fuggire all’estero) a causa dei disastri ambientali causati dai cambiamenti climatici. In questi stessi due paesi, sempre secondo i dati IDMC, altre 651 mila persone (645 mila nelle Filippine e 6 mila in Bangladesh) hanno abbandonato le loro città o villaggi a causa invece di conflitti e violenze. Rimanendo in quella regione, anche l’India ha visto interessati da migrazioni interne oltre 1.3 milioni di cittadini per ragioni ambientali (78 mila per violenze o conflitti). Se si guarda invece all’Africa, emblematico può essere considerato il dato della Somalia, paese che fa venire in mente una lunga e sanguinosa scia di violenze in corso ormai da decenni. Queste violenze, nel 2017, hanno provocato poco “meno” di 400mila migrazioni. Nello stesso anno i disastri ambientali hanno costretto quasi 900 mila somali a spostarsi.

Tra i paesi più colpiti ci sono sicuramente quelli del Sud-Est asiatico con Filippine e Bangaldesh che hanno visto, solo nel 2017, quasi 3.5 milioni di persone abbandonare le proprie case e rifugiarsi in altre aree del paese (o fuggire all’estero) a causa dei disastri ambientali causati dai cambiamenti climatici. In questi stessi due paesi, sempre secondo i dati IDMC, altre 651 mila persone (645 mila nelle Filippine e 6 mila in Bangladesh) hanno abbandonato le loro città o villaggi a causa invece di conflitti e violenze. Rimanendo in quella regione, anche l’India ha visto interessati da migrazioni interne oltre 1.3 milioni di cittadini per ragioni ambientali (78 mila per violenze o conflitti). Se si guarda invece all’Africa, emblematico può essere considerato il dato della Somalia, paese che fa venire in mente una lunga e sanguinosa scia di violenze in corso ormai da decenni. Queste violenze, nel 2017, hanno provocato poco “meno” di 400mila migrazioni. Nello stesso anno i disastri ambientali hanno costretto quasi 900 mila somali a spostarsi.

Vulnerabilità e migrazioni

Le migrazioni legate ai cambiamenti climatici sono legate, secondo l’IDMC, a disastri e a rischi correlati. I primi sono casi ad insorgenza rapida, nella maggior parte dei casi non prevedibili, come terremoti o inondazioni. Gli altri invece comportano fenomeni lenti che si sviluppano nel tempo, come la siccità o l’erosione dei fiume.

Mentre i disastri provocano grandi sconvolgimenti nell’immediato (che tuttavia si possono prolungare anche per anni), i fenomeni lenti creano un fattore di stress costante che incide sulle condizioni di vita delle persone incidendo direttamente sui mezzi di sopravvivenza. A prescindere da queste differenze, c’è una cosa che queste due categorie hanno in comune: il loro impatto sullo spostamento delle persone verso altri luoghi.

L’IPCC definisce la vulnerabilità come “la propensione o predisposizione ad essere affetti negativamente” dai cambiamenti climatici, e “la mancanza di capacità di far fronte e adattarsi” a tali cambiamenti. La vulnerabilità è contrapposta alla “resilienza”, ovvero “la capacità dei sistemi sociali, economici e ambientali di far fronte a un evento, tendenza o disturbo [disturbance] pericoloso”.

L’essere esposti a eventi climatici estremi non puó essere separata da condizioni economiche, sociali, politiche e culturali che aumentano la vulnerabilità e riducono la capacità di adattarsi a condizioni cambianti. Spesso i cambiamenti climatici amplificano condizioni pre-esistenti di vulnerabilità socio-economica.

Inoltre spesso i disastri ambientali vanno ad aggravare situazioni di vulnerabilità preesistenti, fungendo da acceleratori di condizioni di povertà e di ingiustizia sociale. Le persone malate e ferite, i bambini (in particolare quando sono orfani o non accompagnati), le persone con disabilità, gli anziani, sono spesso tra i sopravvissuti più gravemente colpiti dal disastro. Una situazione ancor più grave quando queste persone si trovano a vivere in paesi meno sviluppati.

Sono infatti principalmente le comunità dei Sud del mondo a subire le conseguenze degli effetti del degrado ambientale e dei cambiamenti climatici, vittime da un lato di cambiamenti a cui hanno poco contribuito – avendo responsabilità molto relative sul degrado del Pianeta e sul suo surriscaldamento -, e dall’altro anche di attività di sfruttamento di risorse o della costruzione di infrastrutture figlie di un modello di sviluppo imposto con poca attenzione ai fabbisogni delle popolazioni locali.

In molti casi, soprattutto in società rurali del Sud globale, tale vulnerabilità è stata prodotta o esacerbata da politiche coloniali o di “sviluppo” e globalizzazione capitalista che hanno ridotto la varietà di colture, ridotto la fertilità dei suoli, creato dipendenza economica dall’esportazione di pochi prodotti (che a sua volta implica dipendenza da fluttuazioni di prezzi nei mercati internazionali e da creditori e intermediari), indebolito le strutture sociali di reciprocità e mutuo supporto a livello locale, così come la capacità degli stati di rispondere a situazioni di emergenza e provvedere servizi sociali basici come infrastrutture sanitarie e mediche.

Cosa si sta facendo e cosa rimane da fare

Le risposte istituzionali ai cambiamenti climatici che hanno rilevanza per ridurre la necessità di migrare sono fondamentalmente di due tipi: mitigazione e adattamento. Da una parte, già dagli anni ‘90 si è creata una architettura istituzionale globale per promuovere politiche di riduzione delle emissioni di gas serra, inizialmente strutturata nel Protocollo di Kyoto (1997).

L’Accordo di Parigi del dicembre 2015 rappresenta un importante passo in avanti in questo senso. L’Accordo, che è stato firmato da 197 paesi, compresi gli Stati Uniti (allora sotto la presidenza di Obama) e la Cina, adotta l’obiettivo di contenere l’aumento delle temperature a meno di 2ºC rispetto ai livelli preindustriali.

A differenza del Protocollo di Kyoto, l’accordo di Parigi non si concentra solo sui paesi industriali, ma richiede che tutti i paesi firmatari presentino piani nazionali di riduzione delle emissioni per il periodo 2020-2025. Ogni cinque anni devono essere presentati nuovi piani, che devono essere sempre più ambiziosi. L’Unione Europea ha l’obiettivo comune di ridurre le emissioni del 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 (come parte del principio di “condivisione degli sforzi” nell’UE, l’Italia deve ridurre le sue emissioni del 33% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005).

Nonostante si tratti di uno sviluppo positivo, che pone la questione climatic al centro delle politiche globali, l’Accordo di Parigi è insufficiente per risolvere il problema. Una delle critiche all’Accordo è che la definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni è volontaria, il che può portare a impegni insufficienti.

Secondo un recente studio preparato dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), se si implementassero i piani nazionali di riduzione presentati finora, si registrerebbe un aumento delle temperature tra 2,9 e 3,4º C al 2100. Perdipiù, l’adempimento di questi impegni è esso stesso volontario, poiché è stato deciso che non ci sarebbero state sanzioni per i paesi che non li avrebbero rispettati.

Il secondo grande ambito di intervento sono le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. Si tratta di una serie di iniziative pubblico private per ridurre gli impatti climatici sulle popolazioni più esposte. Interventi di carattere sia infrastrutturale che socio-economico. Per i paesi del Sud globale, gli interventi sono coordinati attraverso la istituzionalità della “Finanza Globale”, che include la Banca Mondiale, l’Unione Europea e altri paesi “sviluppati”, con un coinvolgimento crescente del settore privato e della grande finanza.

Si tratta anche in questo caso di interventi insufficienti e con effetti secondari importanti. Per esempio, i progetti di adattamento della Banca Mondiale in zone rurali rappresentano una continuazione di politiche agrarie neoliberiste e della logica della “rivoluzione verde”, che vengono ripresentate come necessarie per ridurre gli impatti negativi dei cambiamenti climatici. Si tratta di politiche che, nel nome dell’adattamento, crea dipendenza da crediti, tecnologia e assistenza, e tende ad “espellere” dalle zone rurali popolazioni eccedenti.

C’è bisogno dunque di un cambio sistemico più profondo, nella consapevolezza che le ondate migratorie per via dei cambiamenti climatici sono e saranno una realtà ancor più impattante se non si interverrà oggi per salvare il clima.

Foto di copertina: Wolfgang Hasselmann via Unsplash