“Quando sono partito in realtà non pensavo proprio di venire in Europa. Né di lasciare l’Africa”. Yusuf ha 19 anni, è nato in Gambia ed è arrivato in Italia a giugno del 2016, appena maggiorenne. Dallo scorso settembre è ospite a casa di Ludovica e Alessandro, una coppia romana che vive nella zona dell’Olgiata (all’estremità nord della capitale) e che ha deciso di partecipare al progetto di ospitalità in famiglia dell’associazione Refugees Welcome Italia.

La rete è nata nel 2015, come braccio italiano di una realtà fondata in Germania. Funziona attraverso una piattaforma web alla quale famiglie, coppie o single possono iscriversi e dare la loro disponibilità. Dopo una verifica di idoneità, l’associazione li mette in contatto con titolari di protezione umanitaria segnalati dai centri d’accoglienza. Tra la famiglia e Refugees Welcome non c’è un accordo formale, né un sussidio o un rimborso: tutto si svolge su base volontaria, e l’organizzazione della vita quotidiana è demandata ai rapporti fra ospitanti e rifugiati.

Il progetto è portato avanti da circa 100 attivisti in 16 città italiane, e in due anni ha realizzato 60 convivenze. “Per il momento operiamo in quella che viene definita ‘terza accoglienza’”, spiega Sara Consolato, una dei soci fondatori di Refugees Welcome, “persone che sono uscite dal sistema d’accoglienza ufficiale perché hanno finito il loro percorso e ottenuto i documenti, ma stando nei centri non hanno raggiunto un’autonomia e rischiano di finire per strada”. Per questo, aggiunge, “stiamo cercando di entrare nel sistema Sprar, perché vorremmo iniziare prima che il percorso d’accoglienza finisca”.

Yusuf, ad esempio, quando ha ottenuto la protezione internazionale “era arrivato molto giovane e da poco. Non aveva avuto il tempo di costruirsi delle reti d’appoggio di nessun tipo. Il centro d’accoglienza ce l’ha segnalato e l’abbiamo fatto incontrare con la famiglia”.

Ludovica dice che quella di ospitare un rifugiato in casa “è un’idea che abbiamo sempre avuto. Però avevamo qualche dubbio. Il primo logistico: avevamo paura che il quartiere fosse troppo isolato e non favorisse l’integrazione. L’abbiamo detto a Refugees Welcome e in effetti concordavano con noi”. Una settimana dopo, però, è arrivata una telefonata: “ci hanno detto che c’era un ragazzo che aveva chiesto espressamente dell’Olgiata, perché aveva trascorso diversi mesi a Casale San Nicola [un centro d’accoglienza nelle vicinanze] e conosceva il quartiere”.

Le altre preoccupazioni riguardavano nello specifico la convivenza: “E se va male? Se non ci troviamo? Ci stavamo prendendo la responsabilità di tirare fuori un ragazzo da un centro, quindi doveva essere per offrirgli di meglio, non di peggio”, dice Ludovica. “La domanda che ci facevamo di più”, aggiunge, “era questa: sta uscendo dai circuiti già tracciati, saremo in grado?”

Nel labirinto dei grandi centri d’accoglienza

Quando Yusuf è andato via dal Gambia era ancora minorenne: tramite alcune conoscenze aveva iniziato a lavorare in una sorta di ditta di trasporti tra Senegal e Mali. La madre e la sorella, invece, sono rimaste al villaggio. “Un giorno”, racconta, “mentre eravamo in Niger, mi hanno semplicemente detto che l’azienda non c’era più. Non potevo tornare indietro, e sono rimasto lì tre mesi, da solo e senza soldi”.

Dal Niger si è quindi spostato in Libia: “in tanti mi dicevano ‘vai lì che c’è lavoro’. Io sono andato, ma era una bugia. C’era violenza, e mi hanno rapito almeno tre volte”. Dopo diversi mesi, Yusuf è partito per attraversare il Mediterraneo, a bordo di un barcone.

Dopo lo sbarco a Catania, dalla Sicilia è stato portato a Roma, al centro d’accoglienza di Casale San Nicola, nell’area di Roma Nord, dove è rimasto sei mesi. “Eravamo un centinaio, ma era meglio di altri posti. Andavamo a scuola ogni giorno, c’erano operatori africani e una maestra che ci faceva studiare”, racconta, riferendosi all’esperienza con l’insegnante Daniela Morandini. Poi, all’inizio del 2017, la struttura è stata chiusa per problemi burocratici – dopo essere stata sin dalla sua apertura al centro di proteste e blocchi stradali da parte di residenti e gruppi di estrema destra, nonché, nell’estate del 2015, di scontri tra militanti di CasaPound e forze dell’ordine.

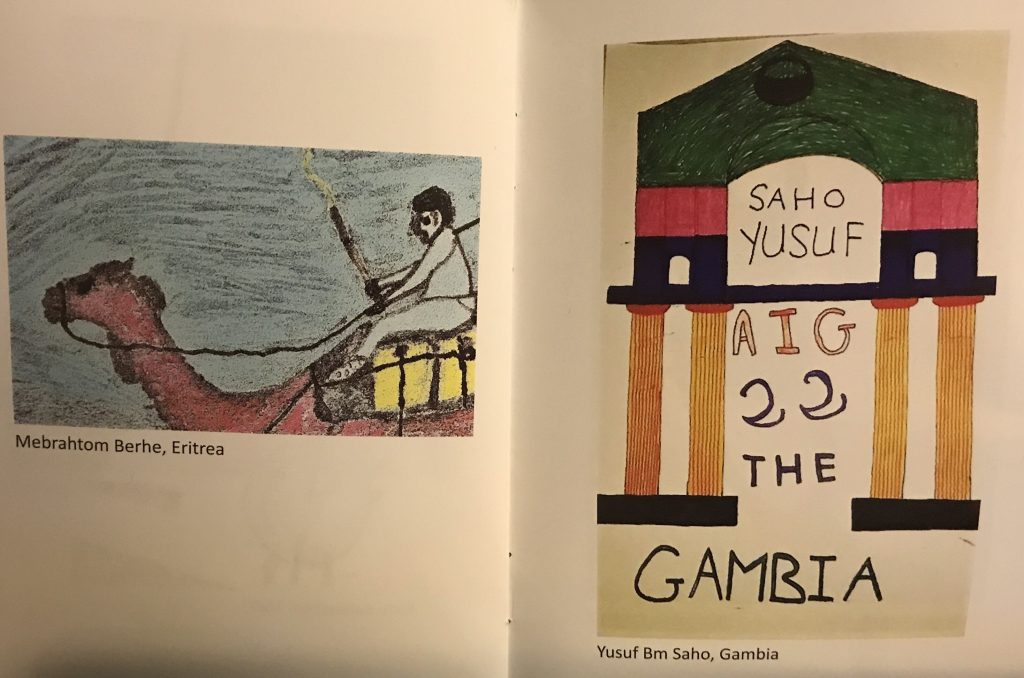

Disegno fatto da Yusuf al centro d’accoglienza di Casale San Nicola, fa parte del progetto “Aiwa – la nostra Africa”

Yusuf è quindi stato trasferito in un centro a Tor Tre Teste (nel quadrante est della città) e poi fuori Roma, a Fiano Romano. Si tratta per per lo più di grosse strutture – quella di Tor Tre Teste conta circa 400 posti – dove la permanenza somiglia più a una detenzione. Yusuf ricorda, per esempio, che quando “qualcuno veniva a controllare le stanze o a pulirle batteva forte sulla porta per farci uscire. Non c’è rispetto per le persone che vivono nel centro, per loro siamo come animali. Il cibo era terribile, e se chiedevi di poter cucinare qualcosa in più non te lo lasciavano fare”.

Molto spesso agli ospiti non veniva neanche dato il pocket money corretto: i 2,50 euro spettanti a ciascuno non c’erano o venivano consegnati sotto forma di buoni. A Fiano Romano, peraltro, la cifra non bastava nemmeno per fare il biglietto di andata e ritorno dell’autobus, essendo una linea extraurbana. Così, uscire diventava molto complicato.

L’arrivo a casa

Quando a settembre Yusuf è arrivato a casa, Ludovica era parecchio agitata. “Speravo gli piacesse quello che avevo preparato per pranzo, che si trovasse bene con il nostro cane e il nostro coniglio. Insomma, ero in ansia”, racconta. Alla fine, però, “si è inserito bene nelle nostre vite, noi lavoriamo per lo più da casa, lui frequenta il biennio delle superiori e la scuola di lingua. Si muove in bici o lo accompagniamo noi alla stazione”.

Per adesso, le difficoltà che hanno incontrato sono state per lo più burocratiche. “Anche solo denunciare la sua presenza in questa casa”, ammette Ludovica, “è stata un’impresa. Un ufficio ci aveva chiesto 200 euro per registrare un documento, poi ci siamo informati meglio e non era vero. A gennaio faremo la carta d’identità, vedremo che succede”.

L’arrivo di Yusuf è stato accolto dalla cerchia di amici e parenti di Ludovica e Alessandro nei modi più svariati: “è stato piuttosto divertente osservare le reazioni. In un certo senso è anche un modo per scoprire le persone che hai accanto”, spiegano. C’è chi si è mostrato inaspettatamente entusiasta, e chi ha iniziato a tirare fuori preconcetti e ritrosie. “Un nostro amico, solitamente sensibile ai temi sociali, si è ammutolito. La maggior parte di loro però l’ha accolto bene”, precisa Ludovica. “Anzi, spesso lo coinvolgiamo nelle nostre serate. Certo, ha 19 anni, magari si annoia. Ma è un modo per allargare la sua rete”.

Nella vita di tutti i giorni, Yusuf sperimenta a volte diffidenza e atteggiamenti razzisti. Poco tempo fa, una signora sull’autobus si è alzata visibilmente infastidita quando le si è seduto accanto. “In realtà succede spesso”, dice, “oppure capita che non si siedano proprio vicino a me. Una volta un signore mi ha detto ‘deficiente’ senza motivo”.

Secondo Alessandro, l’accoglienza diffusa può essere un modo per combattere i pregiudizi: “I grossi centri impediscono i rapporti, è come se creassero due gruppi: migranti e rifugiati da un lato, e abitanti dall’altro. Bisognerebbe creare invece molte cellule diffuse che permettano lo scambio”.

Il senso di un’accoglienza diffusa

Quando chiedo a Yusuf cosa voglia fare da grande mi risponde secco: “voglio studiare e imparare un mestiere, così un giorno potrò lavorare”. Alessandro, il marito di Ludovica, ammette di essersi trovato per la prima volta a confrontarsi “con le difficoltà di un ragazzo di 18 anni che arriva in Italia e vuole costruirsi un futuro. Sembra che non ci sia nessun tipo di progettualità per rendere un ragazzo di buona volontà abile al lavoro, specialmente se straniero”.

Ludovica, Alessandro e Yusuf (foto: Claudia Torrisi)

Con l’aiuto della coppia, Yusuf ha trovato un corso professionale, che dovrebbe partire a breve. Sarà finanziato dalla Regione Lazio, anche se Ludovica e Alessandro avevano deciso di non escludere nessuna opzione: nel caso di scuole private si sarebbero rivolti ad amici e parenti, organizzando piccole raccolte fondi. “Il senso della sua presenza qui è cercare di ovviare a tutti quei problemi di isolamento sociale che i grossi centri si portano dietro. È un handicap non da poco. Noi possiamo fare da fluidificante, è questo che cerchiamo di fare: mettere in rete una serie di persone, di opportunità”, spiega Alessandro.

I migranti neo-maggiorenni sono una delle categorie più vulnerabili. Sara Consolato di Refugees Welcome spiega che di solito si verificano due situazioni: “Se i ragazzi arrivano da minori in Italia – fra i 16 e i 17 anni – succede che iniziano un percorso in un centro per minori, magari vanno a scuola, ma raggiunta la maggiore età sono costretti a sradicarsi: perdono i legami, spesso vengono mandati in centri lontani da dove hanno iniziato il percorso di integrazione”. Il secondo caso riguarda chi, come Yusuf, arriva a 18 anni: “si tratta di ragazzini che finiscono in strutture per adulti, decentrate, con grandi numeri e scarsi servizi. Significa che spesso non c’è orientamento, non riescono a studiare e non vengono seguiti”. Restano in una sorta di limbo, finché non vengono sputati fuori dal sistema d’accoglienza.

Yusuf ad esempio ricorda che, quando si trovava nel centro, veniva spesso rimbalzato da un ufficio all’altro per qualsiasi richiesta: “volevo fare tante cose, ma non ci riuscivo”. Alessandro è convinto che “nella struttura nessuno si sarebbe prodigato per cercare un corso. È lì il cortocircuito: sembra che il sistema voglia che questi ragazzi restino in una situazione di continuo bisogno di assistenza”.

L’accordo con Refugees Welcome prevede che Yusuf resti a casa di Ludovica e Alessandro per sei mesi. “Abbiamo indicato questo periodo”, spiega la coppia, “per darci del tempo per vedere come sarebbe andata. Per adesso bene, e magari Yusuf si tratterrà di più. Finché starà qui cercheremo di offrirgli il nostro aiuto. L’obiettivo però è che non abbia più bisogno di noi, e possa costruire la sua vita”.

In copertina: Ludovica, Alessandro e Yusuf (fotografia di Claudia Torrisi, come tutte le immagini di questo articolo)