Nella periferia est di Erbil, all’interno della clinica Kasnasan per la salute riproduttiva, gestita da Un Ponte Per, centinaia di donne attendono nel corridoio centrale. Alcune sono sedute, altre in piedi rincorrendo i bambini più piccoli. La maggior parte ha pance voluminose ma tutte sono in attesa dell’unica ginecologa che visita le pazienti. Arrivano dalla Siria e dall’Iraq, sfollate dalla guerra o dallo Stato islamico.

Il Kurdistan è uno Stato mai nato e un territorio di frontiera. Occupa una superficie montagnosa, geograficamente continua, di circa 450.000 chilometri quadrati. Suddiviso in quattro paesi, Turchia, Iran, Iraq e Siria e con circa venticinque milioni d’individui, rappresenta la più grande nazione al mondo priva di entità statale.

Si estende tra le steppe della Mesopotamia, l’Anti Tauro e l’altopiano iraniano e rappresenta uno dei nodi insoluti di quelle linee artificiali, tracciate, sottobanco, un secolo fa da due uomini, il diplomatico inglese Mark Sykes e il collega francese Georges Picot.

È un territorio strategico, passaggio d’importanti vie di comunicazione ed influente, data l’abbondanza di petrolio e di risorse naturali. Per comprendere le dinamiche geopolitiche e la posizione che esso occupa nello scacchiere mediorientale contemporaneo, pertanto, non si può evitare una considerazione storico-politica di questo territorio strategicamente rilevante.

Verso la fine della prima guerra mondiale, precisamente nel 1916 un accordo segreto, conosciuto sui libri di storia come Sykes-Picot, spartì arbitrariamente le terre, ancora formalmente amministrate dall’Impero Ottomano (1915-1918), e i suoi popoli, lungo confini fino allora sconosciuti.

Il patto pose la prima pietra per il riassetto della regione e la creazione di Stati Nazione sul modello europeo, senza considerare le strutture sociali claniche e religiose che si sovrapponevano nell’area e che sono attive, ancora oggi, nella gestione del territorio e degli affari locali.

Nel momento di massima affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli, promosso dal presidente statunitense Thomas Woodrow Wilson, nella regione del Kurdistan emersero rivendicazioni nazionalistiche.

Il Trattato di Sevrés (10 Agosto 1920) sembrava accontentare le richieste della popolazione curda e, per decenni gli articoli 62, 63 e 64 hanno costituito la prova dei loro diritti e delle promesse tradite, in quanto prevedevano la formazione di uno stato nazionale curdo.

Le dinamiche politiche e l’ascesa dei nazionalisti turchi – guidati da Mustafà Kemal – portarono però al non riconoscimento del Trattato di Sevrés e alla stipulazione del Trattato di Losanna (24 Luglio 1923), che non teneva in considerazione la rivendicazione dei Curdi e dei loro diritti nazionali, neppure come minoranza.

I curdi si ritrovarono perciò, divisi da frontiere artificiali tra Turchia, Iran, Iraq e Siria. Perseguitati. Schiacciati da politiche assimilazioniste e disintegrati dal punto di vista culturale, linguistico, politico e socio economico.

Quale unità?

Rasha e Aya sono profughe due volte. La prima volta nel 2003 dopo la caduta di Saddam. La seconda volta nel 2014 dopo l’arrivo dello Stato Islamico.

“Non è il lavoro che immaginavo, ma mi sento molto fortunata rispetto a chi vive qui nel campo”, racconta Aya, una laurea in medicina, dall’interno del pulmino attrezzato a presidio medico mobile.

Insieme alle altre dottoresse, Aya visita diversi campi alle porte di Erbil fornendo assistenza medica e ginecologica alle donne più vulnerabili e isolate.

“Vorrei tornare a casa, ma qual è la mia casa?”, si domanda questa ragazza di ventisei anni. “Spero di potermi specializzare in ginecologia e continuare questo lavoro, ma immaginare il futuro è complicato”, conclude.

Il campo sfollati di Harsham (Ebil, Iraq) – FOTO: Arianna Pagani.

Se è vero che il Medio Oriente è il figlio di quelle spartizioni tra potenze coloniali impegnate nella Grande Guerra, è anche vero che le occasioni per rompere quelle linee non sono mancate. Se si osserva bene il passato e la relazione tra tutte le fazioni, ci si rende conto che sono numerose le dispute interne.

Basti pensare al rapporto tra i curdi iracheni e quelli turchi: il governo del Kurdistan iracheno guidato da Barzani è legato da un accordo commerciale e politico con la Turchia (uno dei principali partner commerciali e acquirenti di petrolio), in cambio di una comune opposizione al PKK – il partito dei lavoratori curdi di Abdullah Ocalan – da decenni in lotta armata contro lo stato centrale Turco. Altro esempio più recente di tensione infra-curde è la vicenda del monte Sinjar. Nell’estate 2014, quando lo Stato islamico conquistò la montagna nel Kurdistan iracheno, i Peshmerga, le forze armate della regione, si ritirarono e migliaia di sfollati vennero tratti in salvo dalle forze curde siriane e dal PKK.

Oggi i Peshmerga – letteralmente coloro che si trovano di fronte alla morte – hanno cancellato dalla loro narrazione la ritirata del Sinjar e ne rivendicano la difesa e la liberazione. Allo stesso tempo il PKK, attraverso postazioni militari, mantiene il controllo di quel territorio e non vuole andarsene.

Questi sono solo alcuni esempi che spiegano la complessità dell’intricato scacchiere iracheno e turco, a cui va aggiunto quello siriano, dove i curdi posizionatisi vicino al Free Syrian Army all’inizio del conflitto, si sono riavvicinati al regime, come nel caso dell’avanzata su Aleppo, dopo che le truppe governative si sono ritirate dalle zone curde della Siria nordorientale, lasciando ai curdi siriani una certa autonomia.

Si ha dunque il paradosso di avere una lotta comune ma senza un orizzonte condiviso, poiché ogni singolo gruppo è incastrato in dinamiche in cui giocano, almeno da un secolo, potenze regionali e internazionali, a cui non si ci si può o non ci si vuole sottrarre.

Kurdistan iracheno

Nonostante il Kurdistan iracheno sia considerato un’isola felice, e autonoma dal governo centrale di Baghdad, negli ultimi anni le tensioni sociali, politiche, economiche e internazionali stanno minacciando il paese.

Il paese attraversa una pesante crisi politica ed economica. Il petrolio è la principale fonte di ricchezza del Kurdistan e la società dipende dai proventi della vendita del greggio. Nonostante l’abbondanza petrolifera, l’economia è stata poco diversificata e, con la caduta del prezzo del petrolio, l’intera società ne ha risentito al punto che gli stipendi pubblici sono stati sospesi o posticipati.

La scena politica, dominata da due partiti PUK (Unione Patriottica) e PDK (Partito Democratico) guidati rispettivamente da Jalal Talabani e Masu’d Barzani su base clanica e familistica, si è incrinata con l’ascesa di un nuovo movimento Gorran (cambiamento) non legato a dinamiche feudalistiche.

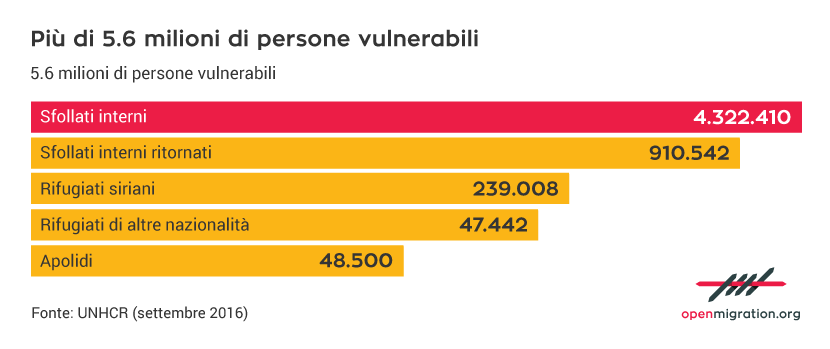

A tutto ciò si affianca la pressione sociale provocata dalla presenza di un alto numero di sfollati interni e rifugiati. Dall’inizio del conflitto siriano nel 2011 e dall’occupazione di alcune città irachene da parte dello stato islamico nel 2014, il numero di sfollati interni iracheni supera i tre milioni mentre sono quasi 250.000 mila i rifugiati siriani che sono giunti nel Kurdistan iracheno.

Due volte sfollate

Dicevamo di Rasha e Aya, profughe due volte.

Sono entrambe laureate a Baghdad: Aya in medicina e Rasha in ingegneria civile. Grazie a due organizzazioni non governative italiane Terres des Hommes e Un Ponte Per, lavorano entrambe per altre donne.

Anche Rasha – come Aya – lavora per altri sfollati interni. Si occupa di educazione informale nel campo profughi Harsh’m a pochi chilometri dal centro di Erbil.

Qui le condizioni sono migliori rispetto ai campi che si vedono in Libano: le tende sono sostituite da prefabbricati in lamiera, le strade all’interno sono asfaltate, i cancelli ne delimitano l’ingresso e c’è un presidio medico permanente. Ci sono circa mille cinquecento persone provenienti dal governatorato di Ninawa; molti dei bambini che vivono nel campo non sono mai andati a scuola.

Rasha spiega com’è la vita per una donna in Iraq e quali sono le difficoltà quotidiane soprattutto per chi cresce in zone rurali. Ha gli occhi grandi che le brillano mentre parla. Sul capo un colorato velo rosa le illumina il viso. “Il problema maggiore è con le ragazze, le più penalizzate perché i genitori non vogliono che si mischino con i ragazzi all’interno dei centri educativi”, spiega Rasha. “Chi proviene dai villaggi pensa che le donne debbano svolgere un ruolo domestico e accudire i figli”, conclude.

È una donna energica e sicura che ha sofferto ma non lo vuole far vedere. Racconta la sua storia, la fuga da Baghdad, la sparizione del padre, sunnita e legato a Saddam Hussein, l’inizio in un’altra città e poi di nuovo la fuga dallo Stato Islamico. “È veramente difficile quando sei a casa tua e non ti senti sicuro”. Una lacrima scende sul suo viso. “Oggi sono serena ad Erbil ma sono preoccupata per le mie figlie perché per gli arabi è difficile accedere alle scuole curde”, esclama.

Rasha nel campo per sfollati di Harsham (Erbil, Iraq), dove lavora insieme a Terres des Hommes – FOTO: Arianna Pagani.

Sognare il ritorno

Adla Bargis è una donna curda siriana di un villaggio alle porte di Kobane. Da quando è arrivata a Erbil, vive in una casa in affitto. “Sono venuta qui con tutta la famiglia”, racconta questa anziana donna dal sorriso sdentato. “Non appena è possibile, voglio tornare in Siria perché è lì la mia casa”. Come le altre donne anziane che s’incontrano nella clinica, anche lei ha accompagnato la nuora: “È incinta di tre mesi ma speriamo possa nascere e crescere nella nostra casa”, riferendosi al futuro nipote.

Le donne in attesa della visita hanno voglia di parlare. Si lamentano delle difficoltà economiche, di come sia difficile vivere in un paese che non hanno scelto e tutte sognano il ritorno. Non sono le sole. Anche Rawnaq pensa a quando potrà ritornare a casa. E’ assira cristiana e lavora come infermiera all’interno dello studio: “Ho pensato molte volte ad andare in Europa ma alla fine ho scelto di restare qui [ad Erbil] perché è a Mosul che voglio ritornare”.

Aya. FOTO: Arianna Pagani.

Dall’arrivo dello Stato islamico a giugno 2014, la maggior parte delle minoranze – caldei, assiri, ezidi, turcomanni – ha lasciato Mosul ma circa due milioni di persone sono ancora intrappolati all’interno della roccaforte del gruppo fondamentalista. Poche settimane fa la Croce Rossa Internazionale ha lanciato un allarme: “Più di un milione di persone rischia di ritrovarsi sfollato nei prossimi mesi in vista della liberazione di Mosul”. In realtà i numeri possono essere molto più alti. Come spiega Miriam Ambrosini, capo progetto di Terres des Hommes: “Sarà una crisi umanitaria di grandi dimensioni ma tutto dipenderà da come si svolgeranno le operazioni di liberazione”.

Il futuro di Mosul e delle persone sfollate in Kurdistan dipenderà proprio da come sarà condotta l’offensiva finale e se la violenza settaria sarà evitata, ma soprattutto se saranno poste le basi affinché le persone possano ritornare al sicuro nelle proprie case.

FOTO DI COPERTINA: Arianna Pagani.