Se guardiamo al 2020 non possiamo avere alcun dubbio: da tutti sarà ricordato come l’anno della pandemia di Covid-19. Eppure c’è un’altra emergenza che è passata inosservata e che sempre più minaccia le nostre vite: i cambiamenti climatici.

Nell’aprile del 2020, quando l’Italia era in lockdown, molti di noi pranzavano sui balconi o nei giardini di casa. Del resto questo mese è stato l’aprile più caldo mai registrato al mondo, alla pari di quello del 2016, stando alle rilevazioni del Copernicus climate change service (C3S), il programma per l’osservazione della Terra dell’Unione Europea. Un inizio di primavera caldissimo che era seguito ad un inverno altrettanto caldo, che aveva fatto segnare 3,4 gradi in più rispetto alla media del trentennio 1981-2010.

La crisi sanitaria e quella ambientale sono legate tra loro, entrambe sono globali, entrambe sono causate dal nostro modello di sviluppo. La differenza è che se la pandemia siamo riusciti a visualizzarla perfettamente davanti a noi e tutto il mondo ha reagito con forza e prontezza nel contrastarla, per quella climatica le soluzioni – anche quelle meno drastiche – vengono rimandate di anno in anno e gli impegni presi puntualmente disattesi. E, intanto, il cambiamento climatico inesorabile avanza con tutte le esternalità negative che questo comporta in termini di distruzione dell’ecosistema.

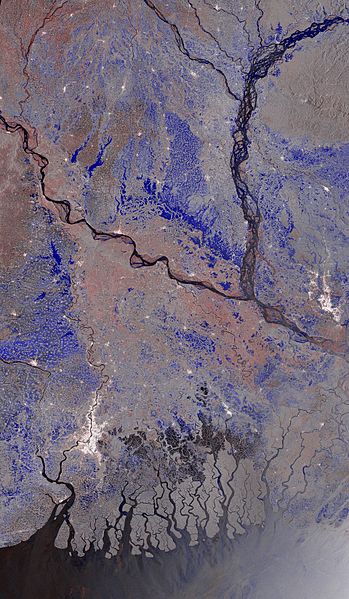

Inondazione in Bangladesh vista dal satellite ASAR. Foto via Wiki Commons ESA (CC BY-SA 3.0 IGO)

A fare le spese della distruzione degli ecosistemi che il climate change provoca sono anche le persone, costrette a spostarsi dai posti dove vivono. Movimenti interni, si passa per lo più da aree rurali o costiere dove alluvioni, siccità, inondamenti rendono impossibile vivere, ad aree urbane, che tuttavia, hanno una ricaduta anche a livello di migrazioni internazionali. L’aumento della popolazione nelle zone urbane comporta infatti un rapido deperimento (e una indisponibilità) delle risorse disponibili, sia naturali che sociali, e questo crea un effetto domino negli spostamenti delle persone. Che coinvolgono anche il nostro paese come luogo di immigrazione.

Il 2020 in Bangladesh, un anno flagellato dai disastri naturali

Paradigmatico di questa dinamica è l’esempio del Bangladesh.

Nei primi 5 mesi del 2021 il paese dal quale proviene il numero maggiore di persone arrivate in Italia è proprio quello del sud-est asiatico. E non è un caso.

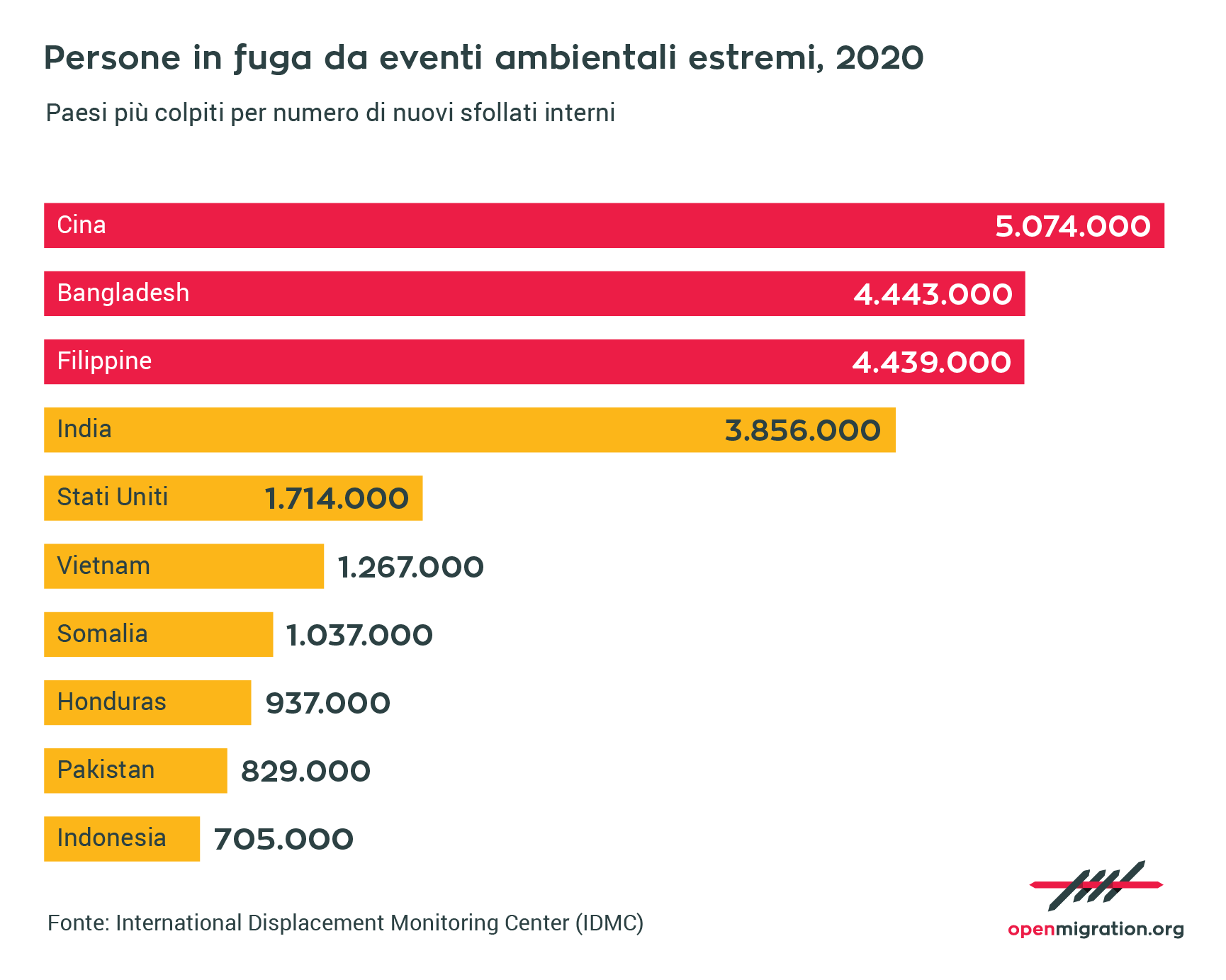

Il Bangladesh nel 2020 – secondo i dati forniti dall’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) – è stato il paese al mondo a registrare il maggior numero di nuovi sfollamenti a seguito di disastri naturali. Sono state più di 4.4 milioni le persone costrette a lasciare la propria casa, il dato più alto per il paese da quando, nel 2008, si è iniziato a registrarli.

Il paese è uno dei più soggetti a disastri naturali, vulnerabile alle inondazioni, dove le tempeste tropicali si formano regolarmente e il monsone estivo colpisce gran parte del suo territorio. Fattori naturali che si accompagnano a quelli socioeconomici, con una povertà molto diffusa e un accesso molto scarso ai servizi essenziali, e alla densità della popolazione che fanno del Bangladesh uno dei paesi più densamente popolati al mondo. Tuttavia sono proprio i cambiamenti climatici che, provocando l’innalzamento del livello del mare e cambiando i modelli abituali delle tempeste tropicali, stanno lentamente peggiorando la situazione nel paese. Nel 2020 il monsone è stato il più lungo dal 1988 e ha causato la peggiore inondazione del decennio, provocando quasi 2 milioni di sfollati. Ma non sono solo questi eventi “improvvisi” a minacciare la popolazione del Bangladesh. Anche quelli cosiddetti a “insorgenza lenta”, come l’innalzamento del livello del mare, provocheranno un aumento degli spostamenti. Alcune proiezioni – stando sempre a quanto scrive l’IDMC – suggeriscono che più di 35 milioni di persone nelle aree costiere saranno a rischio di sfollamento entro il 2050.

Una tendenza già manifestata negli ultimi anni. Le dislocazioni provocate dai cambiamenti climatici e la conseguente migrazione non sono certamente elementi di novità. Nel 2017, come ricordavamo in un nostro approfondimento, il paese era al sesto posto nella negativa classifica di quelli che avevano visto il maggior numero di sfollati a causa di disastri naturali (nell’anno appena trascorso, quello del Covid, è al secondo posto dietro alla sola Cina). Già nel 2020 poi i cittadini del Bangladesh rappresentavano la seconda nazionalità in termini di arrivi in Italia.

Stando alla Banca Mondiale, nel 2019 il 38% delle persone che lavorano, in Bangladesh, sono impiegate nell’agricoltura (un dato in costante calo, erano circa il 70% nel 1991) che, insieme alla pesca, produce quasi il 13% del PIL del paese. Proprio questa vocazione economica e occupazionale fa sì che larga parte della popolazione viva ancora in aree rurali o costiere. Molte famiglie dipendono dunque dall’agricoltura e dall’acquacoltura e i ripetuti disastri naturali (improvvisi o regolari) possono distruggere i mezzi di sussistenza delle persone, aumentano l’insicurezza alimentare, limitando l’istruzione dei bambini e aumentano il rischio di problemi di salute, come le malattie infettive e trasmesse dall’acqua.

La prima soluzione che trovano queste persone è quindi quella dello spostamento all’interno del paese, verso le aree urbane, dove spesso si ritrovano a vivere in slum, in particolare alle porte di Dhaka. Secondo all’Environmental Justice Foundation, ogni giorno tra 1000-2000 persone si trasferiscono nella capitale del Bangladesh, mentre uno studio del 2012 su 1.500 famiglie che emigrano in città, ha mostrato che quasi tutti hanno citato il cambiamento climatico come la ragione principale alla base della loro decisione. Oggi, sempre secondo la Banca Mondiale, il 37,4% dei bengalesi vive in aree urbane, erano circa il 23% ad inizio millennio (e solo il 5% nel 1960).

Entro il 2030, secondo il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, circa due miliardi di persone – il 40% percento dei residenti urbani – si ritroveranno a vivere in baraccopoli con un accesso inadeguato all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, una inadeguata gestione dei rifiuti e un accesso limitato a trasporti ed elettricità.

Una situazione che ben conosce chi, in Bangladesh, emigra verso le grandi città.

Mitigare delle conseguenze del Climate change

Come spesso ripetono gli esperti, i cambiamenti climatici sono ormai in atto e quello che possiamo fare è tentare di mitigarne gli effetti.

Da una parte, dunque, è necessario che gli accordi internazionali sul clima vengano rispettati, in particolare dai paesi ricchi che sono anche responsabili della maggior parte delle emissioni di gas serra in atmosfera. Inoltre che ci sia un forte investimento verso la transizione ecologica, il ripristino ecologico, la protezione costiera, e nell’aumentare in generale la resilienza geofisica. Interventi da finanziare, così come chiedono molte organizzazioni che da anni si occupano del tema, anche attraverso una tassazione progressiva del patrimonio delle grandi corporazioni dei combustibili fossili (accompagnata dalla chiusura dei sussidi attualmente ancora riconosciuti in molti paesi), tra i maggiori responsabili della della crisi climatica a causa delle sproporzionate emissioni di carbonio.

Sul fronte delle migrazione, invece, gli interventi auspicati da più parti riguardano un’attenzione maggiore rispetto alle persone sfollate a causa del cambiamento climatico. Questo può passare da una nuova definizione legale del loro status che ne garantisca protezione e assistenza – sia all’interno dei paesi, sia dinanzi a migrazioni internazionali – migliorando la resilienza sociale, pianificando spostamenti sicuri e dignitosi e garantendo che i migranti abbiano anche accesso a un lavoro dignitoso, alla protezione sociale, all’accesso a servizi di base come l’istruzione, l’alloggio, la protezione della salute, la sicurezza.

Inoltre, tra le proposte, quelle di un relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e il cambiamento climatico, al fine di consolidare e guidare l’azione internazionale sugli spostamenti indotti dal clima e quella di un passaporto “climatico”, di cui si è parlato per la prima volta al vertice delle Nazioni Unite COP24 del dicembre 2018 (ne avevamo scritto nel dettaglio in questo approfondimento).

In tutti i casi l’obiettivo dunque è di prevedere degli strumenti e delle politiche che possano evitare di portare a gestioni emergenziali delle migrazioni e crisi umanitarie.

Il tempo per intervenire è poco, ma ancora c’è.

Immagine di copertina via Flickr: Shawn (CC BY-NC-SA 2.0)