10 aprile 2017, porto di Zarzis, sud della Tunisia, vicino al confine con la Libia

“Mi chiedi la prima volta che ho visto un barcone di migranti?” dice Anis, un pescatore di Zarzis, sollevando un sopracciglio. Muove la mano all’indietro per dire, da tanto, tanto tempo: “era il 2002, 2003, quando è iniziata la migrazione illegale dalla Libia”. Tarek Ahmed, proprietario di una tonniera, dice “ne abbiamo trovati così tanti di cadaveri – quando vedi i bambini impigliati nelle reti… non c’è più umanità”.

Da cinque giorni il porto di Zarzis è pieno di barche, a causa di una forte tempesta che ha colpito tutta la costa. Anche le Ong Jugend Rettet, Sea Watch e MSF hanno portato le loro imbarcazioni al sicuro nel piccolo porto tunisino. “Nessuno esce con questo tempo, e non appena il mare sarà calmo ci saranno tantissimi gommoni in una volta sola”, si preoccupa Josè Pastor, capo missione sulla Iuventa, la barca dell’Ong tedesca Jugend Rettett. Nel 2015, dopo aver visto l’ennesima foto di persone morte nel Mediterraneo, un gruppo di berlinesi ha rimesso in sesto un vecchio peschereccio con una raccolta fondi e ha cominciato le sue missioni. “Vogliamo gridare all’Europa che se loro non fanno qualcosa per arginare la strage, lo faremo noi normali cittadini”, spiega Wilco Holmes, il secondo della Iuventa.

11 aprile 2017, primo giorno di navigazione della missione Sebastian Kurz

(chiamata così in onore del ministro austriaco che a marzo 2017 aveva accusato le Ong private di collaborare con gli scafisti)

Zarzis si sveglia con il sole e si rianima di lavoro, tutto si muove per la partenza in mare. La notte stessa, la guardia costiera libica dichiara che un gommone è affondato all’interno del perimetro delle 12 miglia: “pare che i morti siano un centinaio”, dice José, sapendo di non poter fare nulla. Ma cosa sono le 12 miglia? “Da Zuwara a Tripoli, è la zona da cui salpano i gommoni”, spiega Kai Kaltegärtner, capitano della Iuventa. Tra le 12 e le 24 miglia nautiche di fronte a questa zona, cioè fino al limite delle acque territoriali libiche, si trova la SAR zone libica, una zona internazionalmente designata per le operazioni di Search And Rescue (ricerca e soccorso). “Superate le 12 miglia, per il principio di non-refoulement, non puoi riportare le persone indietro se loro non vogliono”, spiega Kai, “quindi se troviamo una barca in MayDay oltre le 12 miglia nautiche, non possiamo riportarli in Libia e dobbiamo trasportarli in un posto adatto e sicuro”. Il piccolo porto di Zarzis non è un’opzione, perché in Tunisia non esiste ancora una legge sull’asilo.

13 aprile 2017, SAR zone a largo di Sabrata: inizia l’esodo

Alle cinque del mattino scatta una sirena assordante e tutti i 16 membri dell’equipaggio si scaraventano fuori dalle brande. Nella luce ancora pallida sbuca un gommone. Maggy, l’interprete di bordo, schizza con Julian e Laurah sul RIB, la barca rigida gonfiabile, per distribuire salvagenti alle 120 persone sul gommone prima di farle montare a bordo della Iuventa.

Tante teste in mezzo all’arancione dei salvagenti, gambe scalze a cavalcioni sul gommone grigio. I trafficanti fanno sempre togliere le scarpe a tutti per risparmiare peso e aggiungere passeggeri. “Controllate che non siano bagnati di benzina!”, ricorda Marina, un’infermiera spagnola, perché la benzina mischiata all’acqua provoca gravissime ustioni. Sulla chiglia restano due barili vuoti di benzina che non sarebbero bastati nemmeno per uscire dalle 24 miglia delle acque territoriali. “Queste barche non vanno da nessuna parte, e i trafficanti li mandano a morire, con o senza le Ong”, dice José Pastor, col binocolo in mano per ispezionare l’orizzonte.

Daniel, che ha la statura di un centauro greco, mette ordine nel caos che si crea salendo sulla nave e, fra i pianti di un neonato di due settimane, salgono a bordo altre 120 persone. “Il peggio è passato”, ripete la mamma con il neonato stretto addosso, mentre lo visita Laura, una dottoressa italiana. Ci sono tante ragazze sole e rimaste incinte mentre erano già in viaggio, che quindi possono essere state vittime di tratta o di abusi. Una nigeriana di 17 anni piange a dirotto, non riesce a fermarsi.

Un neonato curato a bordo della Iuventa.

Solo dopo ore guarda Marina negli occhi. “È la prima volta che vedo la luce dopo tanto tempo. La prima volta che ho tentato la traversata, la guardia costiera libica ci ha presi e rinchiusi, mi hanno messo le catene alle tibie e al bacino e poi appeso per le braccia”, racconta in ivoriano mostrando i segni di tortura sul corpo. “La Libia è un inferno, è un inferno”, non fa che ripetere. Un uomo è coperto di sangue rappreso. “È stato uno dei trafficanti con il calcio del fucile”, dice mostrando la grave ferita aperta sulla testa.

Dopo 5 ore di operazioni di soccorso, l’Aquarius di SOS Méditerranée e MSF, MOAS e la nave Dattilo della Guardia Costiera italiana caricano le ultime persone e salpano per l’Italia.

15 aprile 2017, sabato, ore 5.30 del mattino

I gommoni in mare si contano a decine, ci sono soltanto due piccole Ong. Salgono sulla Iuventa i ragazzi somali ed eritrei del primo gommone. Hanno tra i 15 e i 20 anni e scappano dalla guerra e da una delle dittature più feroci del mondo, da aggiungere alla terribile carestia che sta colpendo il Corno d’Africa. Sono tutti alti e magrissimi, la testa troppo grande sul collo e le braccia scheletriche. Hanno giusto il tempo di sistemarsi quando Sea Eye, un’altra nave tedesca, lancia l’allarme: ci sono altri otto gommoni e un gozzo con almeno 900 persone a bordo nella loro zona.

Una delle decine di gommoni avvistati all’alba nei giorni di Pasqua 2017.

La scena è apocalittica: il blu sopra, sotto e tutto intorno e l’arancione dei salvagenti e delle zattere di soccorso con le grida in lontananza. È il suono della catastrofe. Dal gozzo, la gente si getta in mare gridando, agitandosi nell’acqua, “heelp!”. “La maggioranza non sa nuotare”, spiega José, “affogano in un battibaleno, li ho visti svanire nell’acqua sotto i miei occhi”. Con i bengalesi è ancora peggio, perché “non capiscono cosa diciamo quando li raggiungiamo con il RIB”, spiega Maggy. Sono i lavoratori delle piattaforme petrolifere, chiamati direttamente dal Bangladesh come manodopera a basso costo, per lo più da compagnie europee operanti in Libia.

Ma il peggio per José è scendere nello strato inferiore del gozzo, dove sono ammassati senz’aria i più poveri. Anche se ha una lunga esperienza nelle emergenze umanitarie e ne ha viste tante, dice: “gli occhi che ho visto là sotto non li ho visti da nessun’altra parte”.

Qualcuno riesce ad arrivare a nuoto fino alla Iuventa.

“Forbicii!!”, grida Marina strappando i vestiti fradici a un ragazzo che ha perso conoscenza, “Riesci a sentirmi, amico mio?”. In due cercano di scaldarlo per oltre venti minuti, fino a quando lui scoppia a piangere. “Akhui, fin akhui?” – “fratello, dov’è mio fratello?”

Accanto a lui ci sono le donne che cercano di rassicurare i loro bambini che sentono le grida. “Da Homs siamo andati a Damasco e abbiamo preso un aereo per il Sudan”, spiega Maai, che ha viaggiato dalla Siria con tutti quelli rimasti in vita della sua famiglia: le sue due bambine con lunghi boccoli biondi, il secondo marito (il primo è stato ucciso in Siria) e il nonno. Estrae un tablet dallo zainetto rosa Barbie della figlia e mi mostra un numero che comincia con +963. “Ti prego, quando riesci, manda un messaggio a mia madre dicendole che le bambine sono vive”, chiede con garbo.

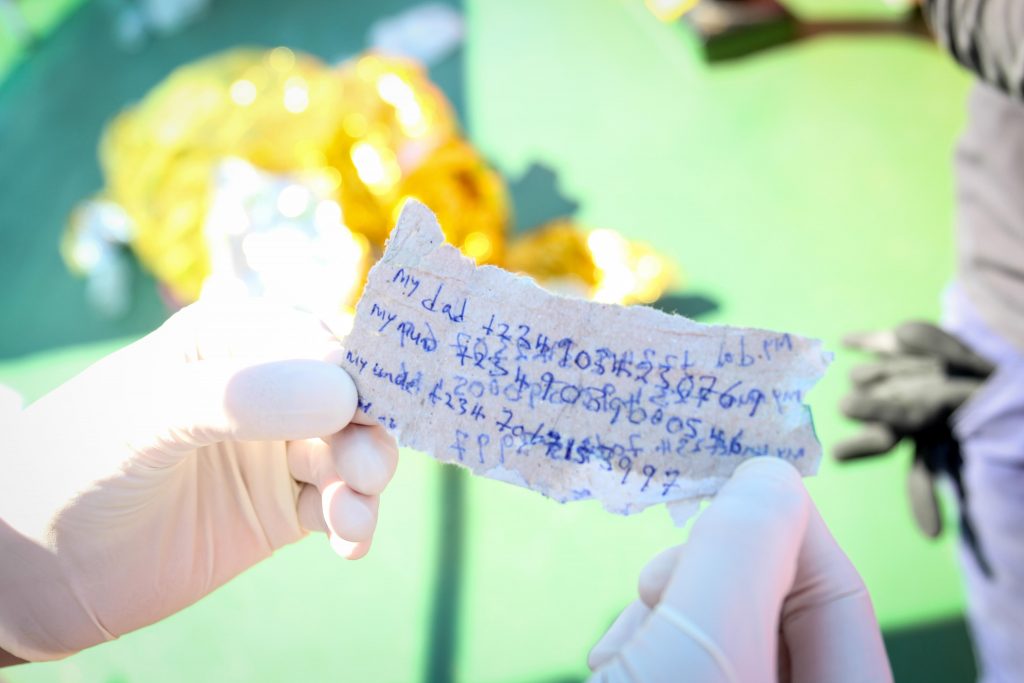

Numeri di telefono di parenti di una persona soccorsa dalla Iuventa.

Guerra, carestia, violenza. Alcuni pensavano di andare alla ricerca di un futuro migliore e si sono ritrovati fra cadaveri, torture, chiamate ai famigliari per supplicarli di inviare soldi ai trafficanti che li tenevano sotto scacco. Dopo mesi e a volte anni di un simile viaggio, pur volendoli chiamare migranti economici, si ritrovano nella stessa condizione di chi scappa dalle guerre, cioè nell’impossibilità di tornare indietro.

La Iuventa non ha le capacità per portare queste persone a terra in Italia, può solo trasbordarle su navi più grandi come MOAS o su navi militari che si trovano in zona per l’operazione Sophia. Questa operazione, a cui partecipa anche la Guardia Costiera libica, dopo l’italiana Mare Nostrum e l’europea Triton del 2014, è stata attivata nel 2015 per neutralizzare le rotte libiche. Nel giro di poche ore una nave militare tedesca risponde all’allarme e carica tutte le persone salvate, in una scena grottesca in cui due militari perquisiscono persone scalze e seminude in mare aperto prima di trasferirli a bordo.

Stiamo per sfiorare le 3000 persone salvate in un giorno solo. La notte è già calata quando a bordo della Iuventa salgono altre 240 persone. Le due zattere d’emergenza sono piene, con l’acqua che sale alle ginocchia. Alle due di notte un gozzo si lancia alla velocità di 4 nodi attorno alla Iuventa, obbligando il capitano a un’inversione pericolosa per evitare una collisione. Decine di persone si gettano nel mare nero pece. È il caos. Si arrampicano sulla Iuventa. Tutta la squadra si mobilita riuscendo ad arginare la confusione. Ma ora la barca è sovraccarica, con 309 persone a bordo.

16 aprile 2017, in attesa di assistenza

Per due giorni il mare è stato liscio come l’olio, con un vento leggero che spirava da sud: i giorni più favorevoli per salpare dalle spiagge libiche. Un ragazzo nigeriano dice che i trafficanti gli hanno chiesto 150 euro in più per uscire sui primi gommoni, dicendogli che così lo avrebbero salvato. Maggy lo ascolta indignata. “Hai capito? Quelli – i trafficanti – si approfittano di tutto pur di fare soldi”.

“Ho speso 2000 euro” racconta Mohamed, che viene da Agadir, nel sud del Marocco, “un trafficante libico mi ha dato un contratto di lavoro falso”. Per un giovane tra i 18 e i 40 anni senza ‘pedigree’ europeo o senza un conto corrente a sei zeri, ottenere un visto per l’Europa è impossibile, anche se viceversa con il passaporto europeo il visto per il Marocco è gratuito e si fa in cinque minuti all’aeroporto. “Per tutti quei soldi pensavo sarei stato su una barca sicura, non sono mica pazzo!”, aggiunge esausto, le labbra secche per la disidratazione.

Una delle persone salvate dalla Iuventa nei giorni di Pasqua 2017.

Ma oggi il mare s’ingrossa. Le onde salgono fino a due metri quando il capitano lancia il MayDay insieme ad altre due Ong. “Il Sea Eye è pieno di gente e hanno diversi cadaveri a bordo”, spiega Maggy. La Guardia Costiera italiana, indaffarata in un’operazione di massa, ci mette diverse ore a rispondere. E alla Iuventa, con 309 persone a bordo e le onde alte, non resta altro che seguire il vento in attesa di aiuto.

Tutto ondeggia mostruosamente, e a prua le donne cantano forte per non cedere alla paura. Ma pur con tutta la volontà di restare calmi, dopo poco inizia il mal di mare. Tutti vomitano. Ma dopo tre giorni in mare e con gli stomaci vuoti, i sacchetti si riempiono solo di bile. Mohamed, Anouar e Taher aiutano senza sosta chi vuole andare in bagno e deve fare un giro in Tagadà fra i corpi ammassati per arrivarci.

Avvolta nelle coperte termiche, che sventolano forte provocando un rumore assordante, Jan porta una ragazza nigeriana incinta di tre mesi che è collassata nella cabina ospedale. “Si stava spegnendo davanti ai nostri occhi”, racconta Caterina con le mani ancora tremanti, “non riuscivamo a trovarle la vena da quanto era magra”.

Couscous e acqua vengono distribuiti con parsimonia. “Il peggior nemico su una barca è il caos” spiega Kai, “ogni movimento di panico rischia di farci affondare”.

“Non riesco a mangiare”, dice un ragazzo del Ghana con lo sguardo vuoto per la denutrizione. “Lui ne ha presi due!” grida un nigeriano, provocando un brusio nervoso e terrificante prima che a grandi balzi ricompaia Daniel a ristabilire l’ordine.

Dopo 30 ore di freddo, fame, paura, vomito e acqua scaraventata a bordo dalle onde, la Guardia Costiera italiana riesce a organizzare un’operazione di trasbordo che sembra la scena di un film. Una petroliera di 250 metri si accosta ai 20 metri della Iuventa per proteggerla dalle onde e permettere così alla nave di Save The Children di trasferire tutte le 309 persone a bordo. Sono tutti emozionati – l’equipaggio di Save the Children, quello della Iuventa, e tutti i 309 passeggeri, che adesso possono dire: “sono sopravvissuto”.

“Quando mi chiederanno com’è stato, cosa potrò rispondere?” si chiede Laura. “Se sento teorie del complotto o frasi razziste, come potrò trattenermi?” si chiede Caterina, che ormai ha deciso che questa non sarà certo la sua ultima missione.

Foto di copertina: La Iuventa sovraccarica in mare grosso viene avvicinata dalla petroliera che assisterà il trasbordo.

Tutte le foto nell’articolo sono di Giulia Bertoluzzi per Open Migration.