Soltanto un anno fa raccontavamo del livello di massima maturazione dell’hub per l’accoglienza dei migranti alla Stazione Centrale di Milano. Dopo aver assistito per molti mesi decine di migliaia di persone in transito, spesso in condizioni di estrema necessità, proprio mentre lo raccontavamo, l’hub stava già cambiando: la chiusura delle frontiere di altri paesi della Ue e la rigida applicazione del regolamento di Dublino stavano cominciando a rendere impossibile alle persone migranti limitarsi ad attraversare l’Italia per raggiungere altri paesi, e i pur numerosi posti letto della città restavano costantemente occupati da persone bloccate su suolo italiano e costrette quindi a presentare domanda di asilo per poter restare.

Oggi, proprio per queste ragioni, l’esperienza dell’hub per i transitanti può dirsi conclusa, ma è in quel luogo e in altri analoghi, dove si è provato anche a sperimentare con varie forme di convivenza e integrazione, che Milano ha imparato la maggior parte di quello che sa sull’accoglienza. E non c’è dubbio che sia proprio a Milano e nelle città limitrofe che, almeno sulla carta, si sono svilippati modelli avanzati per l’accoglienza e l’integrazione, che però faticano ancora a trovare un’applicazione nazionale. E nonostante alcune visioni lungimiranti, e un impressionante impegno del terzo settore, anche la stessa Milano fa fatica. Lo si evince dal secondo rapporto del Naga presentato a fine ottobre, che delinea fra l’altro la mancata realizzazione di quello che era stato celebrato come un successo: l’accordo del Comune di Milano con i comuni della fascia metropolitana per una migliore distribuzione dei compiti di accoglienza.

La distanza fra teoria e prassi

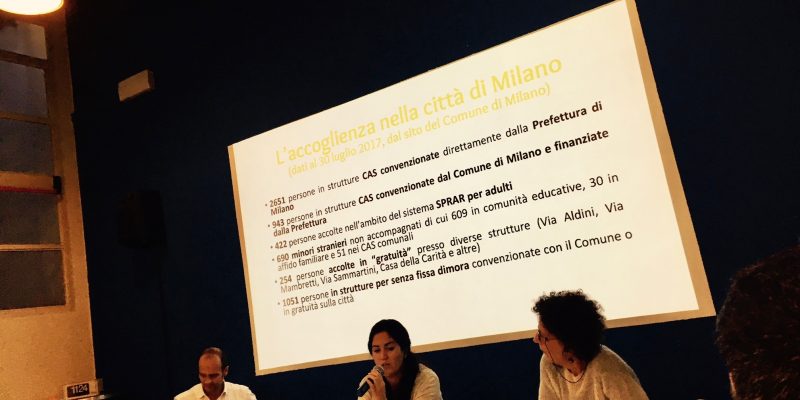

In una grande sala affollatissima della loro sede di via Zamenhof a Milano, i volontari del Naga hanno presentato i risultati della loro seconda ricerca, che di fatto misura la distanza fra buone pratiche, intenzioni sulla carta e situazioni reali. La loro esperienza “dal basso”, sul campo, disegna un quadro molto concreto.

Naga, che aprì il primo centro Naga-Har per richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura nel 2001, ha come missione prima di tutto la cura fisica e psicologica di chi cerca rifugio. Gli operatori raccontano che le richieste di intervento in questo senso stanno aumentando, anche se il sistema non è ancora attrezzato a farsene carico regolarmente. La prima relazione del Naga sullo stato dei servizi nelle convenzioni stipulate con la Prefettura di Milano era uscita nel maggio 2016. Un anno e mezzo dopo, la fotografia serve anche a interrogarsi sulle prospettive future, compreso il punto di vista degli stessi operatori.

La ricerca è basata su 45 interviste individuali a responsabili degli enti gestori, 12 a richiedenti asilo ospiti in quattro diversi Centri di accoglienza straordinaria (Cas) fra Trezzo sull’Adda, Magenta, Sesto San Giovanni, Bresso e Melegnano, e infine, un questionario anonimo inviato a 118 operatori degli enti gestori, a cui hanno risposto in 57. Fa parte della ricerca anche un monitoraggio sull’utilizzo delle parole da parte dei media. L’elaborazione di tutti i risultati della ricerca è stata condotta da soci volontari del Naga.

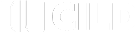

Il primo elemento, e forse il più indicativo di tutta la ricerca, è che nell’area metropolitana di Milano continua a prevalere il sistema di accoglienza straordinario rispetto alla ben più virtuosa rete Sprar – lo testimonia la proporzione di 10:1 fra i Cas, che sono 183, e le strutture Sprar, che sono 18. Intanto aumenta sia il numero delle strutture, sia quello degli enti gestori.

Analizzando i bandi prefettizi, raccontano al Naga, si nota la scomparsa della voce che prima indicava i servizi per l’integrazione (fra cui l’obbligo di garantire la scuola di italiano), e il riapparire di centri di accoglienza che superano la capienza di 150 persone: un fattore quasi sempre negativo, perché in passato si era acquisita la consapevolezza che nei centri troppo grandi la qualità dei servizi si erode. Oggi nella provincia di Milano solo il 21 per cento degli accolti sta in strutture con meno di 20 ospiti.

Cas, Sprar e accoglienza diffusa

Tutte le strutture che fanno parte della rete Cas gestita dalla Prefettura di Milano sono indicate dettagliatamente nella ricerca, così come i tipi di alloggi per le persone accolte. Gli enti gestori sono per il 60 per cento cooperative, per il 21 per cento associazioni, e per il 17,5 per cento fondazioni.

Nei Cas, osserva il rapporto, i richiedenti asilo restano nell’incertezza del futuro anche per periodi molto lunghi – uno degli elementi più spesso segnalati come critici dalle stesse persone accolte. I volontari del Naga hanno registrato nei Cas anche la presenza di individui, come minori non accompagnati, vittime di tratta e soggetti “fragili” sotto il profilo psicologico, per i quali sarebbero invece previste strutture ad hoc.

I volontari raccontano che fra le strutture, molto eterogenee fra loro, c’è di tutto, dal piccolo centro a conduzione familiare che pensa anche al benessere più generale delle persone, fino ai centri che sembrano improvvisati da soggetti interessati soltanto ad accedere ai fondi. E “si rileva ancora spesso”, si legge nel rapporto, “la presenza di enti assegnatari che giocano al ribasso sui costi e di enti già noti per essere inadempienti rispetto a quanto previsto dall’accordo quadro-convenzione con la Prefettura”.

Nel rapporto si rileva che il servizio pubblico è visto come garanzia di pari condizioni per tutti e antidoto alle disfunzioni del sistema. Ma per quanto le istituzioni della città abbiano lavorato per dare una risposta sistematica e per istituire anche forme inusuali di accoglienza diffusa o trasversale, questa sembra ancora basata sull’emergenza, anziché su un’idea strutturale. Il Naga chiede che questo approccio cambi, che nel sistema di accoglienza si inserisca gradualmente quello che chiama “uno sguardo al futuro” per realizzare l’inclusione sociale delle persone accolte, e raccomanda di eliminare la dicotomia fra accoglienza prefettizia e Sprar, di tenere gli standard Sprar come standard minimi di qualità e dignità, e di escludere dal bacino degli enti gestori chi non ha rispettato le convenzioni in passato o sia coinvolto in inchieste giudiziarie.

Il rapporto indaga anche come sta funzionando quella che viene chiamata accoglienza diffusa – in appartamenti, case, famiglie. Il modello, il cui utilizzo è in crescita, offre molti vantaggi, ma anche, segnalano gli operatori, alcuni aspetti negativi accidentali o imprevisti: alla presentazione è stato citato il caso di due uomini di origine africana che vivono in una mansarda molto decorosa nel milanese ma senza poter ancora lavorare, in attesa della risposta alla richiesta di asilo, isolati in un paesino dove non conoscono nessuno tranne la volontaria che passa da loro a vedere come stanno e a portare qualche bene di prima necessità – una volta al giorno, ma solo se riesce a fare stare tutti nel suo giro quotidiano.

La ripartizione dei famosi “35 euro” al giorno

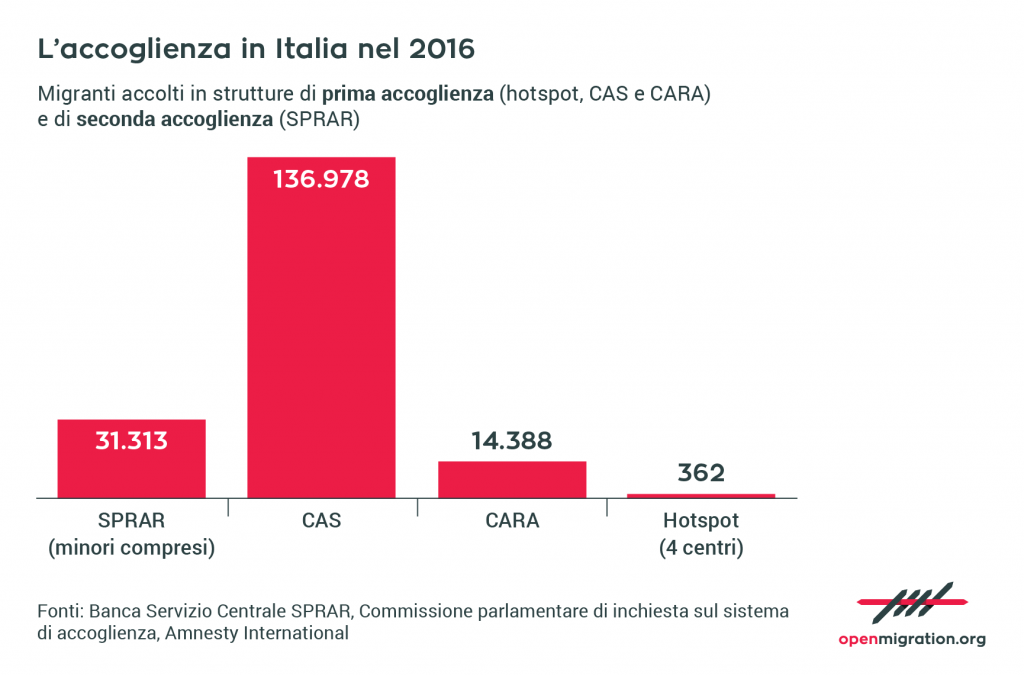

Una delle parti in assoluto più interessanti del rapporto è quella su come vengono ripartiti i fondi erogati ai Cas. Sappiamo che ai Cas vengono corrisposti 35 euro al giorno per ogni persona ospitata, di cui solo 2 euro e 50 centesimi vanno alla persona accolta. Questi ultimi, fra l’altro, non sono sempre corrisposti in contanti, ma a volte, per complicazioni amministrative come la mancanza di codici fiscali provvisori, sotto altre forme, come un’aggiunta al credito telefonico.

La fonte di queste percentuali che compaiono nel rapporto è uno degli enti gestori, che ha ripartito le spese del Cas che gli è affidato e ha fornito queste cifre al Naga. In sostanza, il quadro che ne emerge è difforme rispetto a quanto richiesto dal bando che dà in assegnazione all’ente la gestione del Cas. La voce “integrazione” non è infatti prevista dalla convenzione, e fra costi fissi e costi variabili, nel Cas preso in esame si nota che la voce più corposa delle spese, un terzo circa dei 35 euro giornalieri, copre i costi del personale (sia fisso che a chiamata), seguita dalla spesa per gli alloggi, pari a oltre il 25 per cento per gli alloggi (a Milano, dice il Naga, si registra anche un certo grado di speculazione sugli affitti se gli immobili vengono destinati all’accoglienza). Più del 16 per cento va poi nelle spese di vitto, seguito in ordine decrescente di spesa dai costi per l’integrazione (corsi, borse lavoro, tirocini), mentre il 7,96 per cento dei 35 euro è quello che va alla persona accolta come “pocket money”, praticamente l’ultima delle voci prima di alcuni costi amministrativi, di manutenzione e trasporti. In fondo alla lista, le spese sanitarie rappresentano lo 0,17 per cento dei 35 euro giornalieri.

Secondo il Naga, questa ripartizione dei costi nel concreto testimonia che, per prima cosa, i 35 euro bastano a malapena, e in secondo luogo che, tolti vitto e alloggio, non sembra esserci spazio per altre priorità, come il benessere psico-sociale delle persone accolte e l’avvicinamento al loro individuale “progetto di vita”. Proprio nel loro “progetto di vita” ha un rilievo molto positivo, secondo il Naga, l’utilizzo delle borse lavoro come avvicinamento a una professione, ma si rileva che si tratta di una prassi non sistematica e destinata invece, un po’ arbitrariamente, ai “più meritevoli”.

Cosa dicono i richiedenti asilo

Quello che i richiedenti asilo intervistati desidererebbero è una vita ancorata a un impiego, a documenti certi, alla libertà di scegliere con chi abitare e come orientare il proprio futuro.

Gli intervistati fra i richiedenti asilo sottolineano quanto sia essenziale per loro l’apprendimento dell’italiano, e segnalano qualche frustrazione, vuoi per la lentezza dei loro progressi, vuoi a volte per la qualità del corso offerto. Le esperienze raccontate – e i rilievi del Naga trovano riscontro in molte esperienze simili sul territorio – confermano quanto possano essere disomogenee le esperienze delle persone nel sistema di accoglienza, come dipendano da dimensioni dei centri, qualità dei servizi, buona volontà degli operatori, impegno, umanità – insomma, caso o fortuna.

In patria molti di loro lavoravano, per quanto in condizioni insoddisfacenti, e anelano a lavorare di nuovo, facendo qualunque mestiere. Qualcuno degli intervistati fa volontariato a sua volta e giudica positivamente le inziative di lavoro volontario affidato ai migranti, perché pensa che potrebbero cambiare la percezione che le persone hanno di loro. Fra gli operatori le opinioni su questo sono molto diverse: si va da chi è profondamente contrario a qualunque forma di lavoro non retribuito per gli accolti, che fra l’altro genera false aspettative (come la speranza che il lavoro volontario possa accelerare i tempi per un permesso di soggiorno), a chi è favorevole ma con riserve e con la convinzione che qualunque iniziativa di questo tipo debba far parte di un percorso di formazione in collaborazione con le istituzioni.

Cosa dicono i volontari

Altro aspetto interessante del rapporto è il ritratto dei volontari che operano nel sistema di accoglienza della provincia di Milano. Il 70 per cento ha meno di 35 anni, sono più donne che uomini (60 per cento), più dell’80 per cento ha una formazione universitaria. Lavorano in media da uno o due anni per cooperative, associazioni e fondazioni, nelle reti di appartamenti dell’accoglienza o in strutture comunitarie, più della metà sono assunti a tempo indeterminato, il 40 per cento a tempo determinato, e per il resto hanno rapporti di consulenza o riconducibili al servizio civile. Sono soddisfatti del lavoro di team (72 per cento), e più del 60 per cento lavora regolarmente più ore di quelle previste dal contratto. Fra questi, coloro che hanno fornito una motivazione dettagliata sulla valutazione che danno della qualità dell’accoglienza dichiarano di sentirsi utili, valutano positivamente le esperienze Sprar per gli accolti, si sentono figure chiave nel migliorare l’accoglienza; una percentuale minore è frustrata dalle inefficienze e criticità del sistema.

Fra le raccomandazioni finali del Naga, c’è infine la necessità di semplificare e creare uno standard dei rapporti con gli enti locali, che continuano invece a seguire prassi disomogenee. Si denunciano anche condotte improprie, come l’espulsione di persone richiedenti asilo, oppure la richiesta di documenti incongrui per proseguire la richiesta di protezione. Infine, nelle sue conclusioni il Naga denuncia le ricadute politiche di alcune decisioni amministrative a livello nazionale, i cui effetti anche psicologici cominciano già a vedersi sul territorio – dalla chiusura di certe rotte all’inasprirsi dei pericoli, fino alle pratiche arbitrarie che sviliscono la dignità delle persone accolte.

In copertina: la presentazione del rapporto 2017 sull’accoglienza a Milano e provincia nella sede del Naga (foto: Marina Petrillo)