Aggiornamento del 25 ottobre 2017:

“La signora Meaza Zerai Weldai è la madre biologica di Medhanie Tesfamariam Behre. La probabilità di maternità è pari al 99,9999999998%”. È scritto nero su bianco nella perizia chiesta dalla difesa dell’uomo che dal giugno 2016 si trova nel carcere Pagliarelli di Palermo. Secondo la procura risponde al nome di Medhanie Yedahego Mered. Per l’avvocato dell’uomo in carcere, invece, il suo assistito si chiama Medhanie Tesfamariam Behre, e adesso a provarlo è il test del Dna.

Che quello in carcere sia il figlio di Meaza Zerai Weldai è un dato ormai incontrovertibile. Per l’avvocato Michele Calantropo significa la prova finale che la persona in carcere è quella sbagliata, secondo la procura invece è un dato inutile per il processo. Infatti la pm Annamaria Picozzi, che coordina l’accusa insieme al collega Gery Ferrara, dice di aver svolto indagini sul traffico telefonico e su dati trovati nel cellulare dell’imputato. La loro prova madre starebbe dunque nel riconoscimento vocale, che per la procura è più importante, mentre questa del Dna non sarebbe fondamentale per l’identificazione.

Ottenere la perizia è stato un procedimento lungo e complicato, vista la difficoltà di Meaza Zerai Weldai a lasciare l’Eritrea. Nata nel 1959 ad Asmara, in condizioni di salute non ottimali, è venuta in Italia con il preciso scopo di effettuare questo test del Dna e scagionare suo figlio.

La procura, però, si oppone all’acquisizione della perizia perché irrilevante per il processo. Anzi, l’accusa ritiene che il nome di Behre potrebbe essere semplicemente un alias. Non è l’unica prova su cui si sta consumando lo scontro procura-difesa. C’è infatti la testimonianza di Seifu Haile, considerato il tesoriere di Mered, che la difesa vorrebbe inserire nel processo. Già sentito quattro volte nell’ambito di altri processi, ha sempre confermato che quello in carcere non è il Generale. Ma la procura respinge la richiesta di acquisizione.

A questo punto il processo è stato rinviato al 9 e 10 novembre, quando verranno sentiti Carmine Mosca, l’uomo che è andato in Sudan per l’estradizione del presunto Mered dopo il suo arresto, e Mariapia Marinelli, del Servizio centrale operativo di Roma – i primi a incontrare l’estradato, appena atterrato in Italia. Ascoltato già in aula il 30 giugno, Mosca disse: “Ebbi delle perplessità perché rispetto alla foto la persona consegnata [dalle autorità sudanesi] non aveva quelle fattezze”.

*****

La storia

“Non è mio fratello”.

“Non è mio marito”.

“Non è lui il trafficante”.

Parole di due familiari – Mehrawi Yehdego Mered e Lidya Tesfu – e di un collaboratore di giustizia – Seifu Haile. Loro malgrado, queste persone sono diventate parte di un processo kafkiano: quello al presunto trafficante di uomini eritreo Medhanie Yehdego Mered, o il Generale, com’è conosciuto in Libia e in Sudan. Ma è altamente probabile che l’uomo dietro le sbarre che i pm chiamano con il suo nome sia stato incarcerato per un’identificazione sbagliata, cioè che non sia lui.

Secondo le autorità italiane, Mered è tra gli organizzatori del viaggio della morte conclusosi con il naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Per un caso fortuito, il dibattimento del suo nuovo processo di fronte alla Corte d’Assise di Palermo comincia proprio il 3 ottobre 2017. Il nuovo processo dovrebbe unificare quelli esistenti e portare a una nuova definizione di chi saranno i testimoni e quali i documenti di prova convalidati dalla Corte.

Finora le discordanze di prove sull’identità di Mered non sono bastate a ottenere una scarcerazione: il Tribunale del Riesame di Roma, il 19 gennaio 2017, ha respinto per prudenza la richiesta dell’avvocato difensore Michele Calantropo: “in attesa di ulteriori approfondimenti investigativi, occorre valorizzare gli elementi che, anche sotto il profilo della esatta identità dell’arrestato, assurgono a gravi indizi e consentono di potere ritenere che il soggetto tratto in arresto in Sudan ed estradato in Italia, sia l’indagato Mered”. A causa del rischio di fuga sono anche state escluse misure alternative alla detenzione.

Chi è l’uomo in cella

Lui, l’uomo in cella, ripete quello che ha sempre detto: “Sono Medhanie Tesfamariam Berhe e sono un uomo innocente, vittima di uno scambio di persona”. Scambio di persona che sarebbe avvenuto a seguito del passaggio di mano di un’utenza telefonica. Quella che apparteneva al Generale sarebbe finita poi nelle mani della persona oggi in carcere. I due sono omonimi, si chiamano entrambi Medhanie, un nome diffuso in Eritrea quanto Giovanni o Michele in Italia. Secondo la difesa, questa omonimia e lo scambio di utenza telefonica sono le basi dell’arresto sbagliato. Le foto del vero Generale danno subito credito all’ipotesi dello scambio di persona: come rivelato per primo nel 2016 dal Guardian, è evidente che i due hanno diversi anni di differenza. I documenti che sono stati recapitati ai legali di Mered/Berhe dall’Eritrea indicano che è nato nel 1987, sei anni dopo il vero Mered: sono i certificati scolastici, il documento d’identità, lo stato di famiglia.

La partita che si gioca sul caso Mered, però, va molto oltre le sorti del carcerato. L’intera Operazione Sophia, il dispositivo di marine militari costituito nel 2015 con lo scopo di smantellare le reti di trafficanti, è appesa al suo successo, il solo che si possa vantare con l’opinione pubblica, visto che Mered è l’unico “capo” arrestato dalle nazioni europee che partecipano alla missione.

Insieme al giornalista Coen Van de Ven, autore di un’inchiesta sul giornale olandese De Groene Amsterdammer, che ha incrociato conferme e smentite dei protagonisti, abbiamo ottenuto le conferme del coinvolgimento di Operazione Sophia come cornice europea nella quale è avvenuto l’arresto di Mered. E il nodo di questa storia è la Gran Bretagna.

Cosa c’entra la Gran Bretagna

L’arresto del presunto Mered, il 24 maggio 2016 a Khartoum, in Sudan, è avvenuto infatti con l’appoggio della National Crime Agency (Nca), l’Fbi di Sua Maestà britannica: una sorta di super-polizia che lavora alle indagini più complesse. A Londra, la Camera dei Lord ha prodotto due report nei quali stroncava senza mezze misure la missione Sophia. Il secondo, del 12 luglio 2017, mette nero su bianco che Sophia “ha fallito gli obiettivi del suo mandato di distruggere il modello di business dei trafficanti di uomini. Non dovrebbe essere rinnovata”, e ancora, che “una missione navale è lo strumento sbagliato per combattere il traffico irregolare, che comincia a riva”. Nonostante questo, la Gran Bretagna fa ancora parte del gruppo di 25 paesi che hanno rinnovato il mandato di Sophia fino al 2018.

Il primo rapporto della Camera dei Lord è invece del 30 marzo 2017. Si tratta della trascrizione del dibattito parlamentare sui primi risultati dell’indagine su Sophia. A parlare è Edward Hobart, inviato per l’immigrazione del Foreign Office: “ho detto [nel rapporto] che ci sono stati 109 arresti”, ha riferito ai parlamentari britannici. “Uno di questi, particolarmente rilevante, riguarda un trafficante eritreo. Non posso commentare troppo il caso, perché è in corso un processo in Italia, ma pensiamo almeno di aver preso un leader”. Questo “leader” è Mered? La risposta dell’ufficio stampa dell’Operazione Sophia è un no comment. Sentito da De Greone Amsterdammer, Hobert fornisce un’altro dettaglio: l’arresto è avvenuto alla fine di maggio del 2016. Quello del presunto Mered è del 24 maggio.

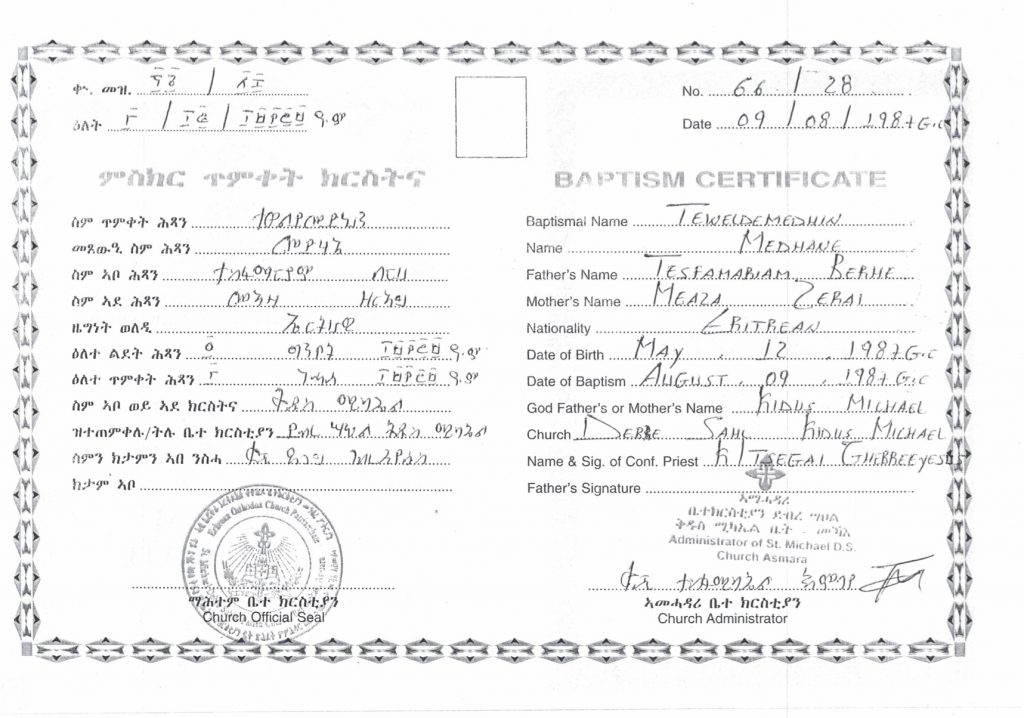

Il certificato di battesimo di Tesfamariam Mehre

Dunque, l’unico aspetto di Sophia promosso dagli inglesi è proprio l’arresto condotto attraverso il Government Communications Headquarters, il Pentagono britannico, via Nca. Se tutto il resto dell’impianto, parola degli osservatori britannici, è un fallimento, allora salvare il processo Mered vuol dire anche salvare il minimo di risultati ottenuti dall’Operazione Sophia.

Lo scontro fra le procure

La posta in palio europea diventa una chiave di lettura per spiegare un altro fatto occorso alla fine del 2016, poco prima della decisione del Riesame di non scarcerare il presunto Mered, quando si è consumato uno scontro fra procure proprio sull’identità dell’arrestato. Da una parte, il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Roma, Carlo Lasperanza, oggi trasferito a Latina: fonti del processo Mered dicono che questi ha lasciato Roma “sbattendo la porta”. Dall’altra, la procura di Palermo, che in un primo momento doveva essere esclusa dal processo per competenza territoriale. Lasperanza è stato il pm che ha fatto interrogare dalla sua polizia giudiziaria (Nucleo Speciale d’intervento-sezione operazioni della Guardia costiera) Seifu Haile, l’eritreo diventato collaboratore di giustizia. L’interrogatorio dell’uomo scagiona Berhe: quindi, per i guardacoste, il Mered in carcere a Palermo è molto probabilmente l’uomo sbagliato.

Per fugare ogni dubbio, la Capitaneria di Roma chiede di fare una serie di verifiche. La prima è vocale: il presunto Mered è stato arrestato soprattutto a seguito di alcune intercettazioni telefoniche su quattro numeri diversi. Secondo la Guardia Costiera, uno di questi non ha avuto tutti i riscontri necessari. La seconda verifica è un nuovo interrogatorio del collaboratore Seifu Haile, per chiedere se il vero Mered ha delle malformazioni all’indice della mano sinistra, come il detenuto attuale. La polizia giudiziaria del processo romano suggerisce anche un confronto tra Mered/Berhe e un test del Dna con il figlio del trafficante Mered, che si trova in Svezia. La Corte d’Assise di Palermo ha ora dato il via libera per la prova del test del Dna, e l’avvocato Michele Calantropo ha cominciato il complesso iter per raggiungere in Eritrea la madre di Mered/Berhe. Nel frattempo, però, la Procura di Palermo ha tolto alla Guardia Costiera ogni potere di polizia giudiziaria sul caso: la comunicazione è del 20 febbraio, un mese dopo la “vittoria” su Roma al Tribunale del Riesame.

La moglie e il fratello del trafficante Mered

Nel corso di mesi di inchiesta, il Guardian ha parlato con diverse vittime del trafficante Mered e soprattutto con sua moglie, Lidya Tesfu: l’uomo arrestato, spiega lei ai giornalisti britannici, è un innocente. Una prova “giornalistica” che potrebbe diventare chiave nel processo. L’avvocato Calantropo sta cercando di ottenere anche un campione del Dna del figlio che Lidya Tesfu ha avuto con Mehdanie Yedhego Mered nel 2014, e ci spiega: “dipende tutto dalla sua coscienza, è una donna libera e non ha bisogno di alcuna autorizzazione [da un giudice, può quindi scegliere se sottoporre il figlio al test o meno]”. Anche il New Yorker ha condotto un’inchiesta sul processo Mered, e ha intervistato quello che sarebbe il vero Mered, negli Emirati Arabi Uniti. Si troverebbe lì, infatti, la cassaforte del trafficante di uomini.

A queste prove “giornalistiche” ne seguono altre, finora fuori dal processo – alcune anche provenienti da polizie inquirenti straniere. L’ultima arriva dall’Olanda: è l’interrogatorio del fratello del vero Mered, Mehrawi, datato settembre 2015, che in Olanda è un rifugiato politico. Mehrawi si confessa poco alla volta, a monosillabi. Riconosce il fratello in una foto dove ha i capelli pettinati all’indietro, indossa un golf azzurro e al collo ha una crocefisso d’oro. La stessa foto che il Guardian metterà a confronto con quelle del presunto Mered arrestato dalla polizia, trovando evidenti differenze tra i due. La controprova arriva da De Groene Amsterdammer: il giornalista mette sotto gli occhi di Mehrawi la foto del Mered che si trova in carcere in Italia. “Non è mio fratello”, è la sua risposta.

Ma torniamo all’interrogatorio del 2015. “Hai smesso di parlare con tuo fratello per quello che fa?”, chiedono i poliziotti. “Sì”. Mehrawi sa che ci sono tante dicerie sui trafficanti e che suo fratello è nella lista dei sospettati. Ma non è stato Mered ad aiutarlo a partire dalla Libia: è partito grazie ad altri trafficanti. Vorrebbe proteggere il fratello Medhanie Yedhego Mered, anche se lo disprezza per la strada che ha scelto. I poliziotti gli dicono che suo fratello è accusato di essere la mente dietro il naufragio di Lampedusa. “Non ci credo”, risponde Mehrawi. In realtà lo sa, come ammetterà più avanti. Ma ha paura: vorrebbe marcare una distanza dal fratello e dalle sue attività criminali. “Dall’Italia lo cercano per capire cosa potrebbe aver fatto di male”, chiedono ancora i poliziotti olandesi. “È a Khartoum”, risponde Mehrawi. Quello in carcere non è suo fratello, il vero Mered. In una nota, la polizia olandese aggiunge che Mehrawi non vuole controfirmare la testimonianza per paura delle conseguenze che questa potrebbe comportare per lui e per la sua famiglia.

In copertina: la carta d’identità eritrea dell’uomo attualmente detenuto come il trafficante Mered, uno degli elementi che dimostrerebbe l’errore di identificazione